すべてのカテゴリ

新着有料ブログ

27 件中 1 -

27 件表示

【労務のプロが解決!相談箱Q&A】取引先との会食で大量に飲酒し、宿泊ホテルにおいて転倒事故を起こした場合、労災となるか

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】営業部の従業員が取引先との会食に招待され、本人の意に反して飲酒を強く勧められ、断り切れ ず応じたところ、酩 めい酊 てい状態に陥りました。宿泊を伴う出張中であったため、会食後に宿泊するホテ ルに向かった際、ホテルの階段で足を踏み外して転倒し、手首を骨折したのですが、こうしたケー スは労災に当たるのでしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【回答】出張中、積極的な私的行為として行われた飲酒が原因で・・・・・・・

0

500円

【労務のプロが解決!相談箱Q&A】インターンシップ中にけがをした学生にも労災保険は適用されるか

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】当社では,今年7~9月の夏休み期間に,大学生を対象にインターンシップを予定しています。 アルバイト程度の日当は支給する予定ですが,現場での実習中にけがをした場合,労災の適用はどのようになるのでしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【回答】労災保険は,インターンシップの学生が労働者と判断される場合・・・

0

500円

【労務のプロが解決!相談箱Q&A】海外に派遣する執行役員について、労災保険の加入は可能か

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】当社では今般、執行役員を海外に派遣する予定です。その際、労災保険に加入できるかご教示く ださい。例えば、海外出張と海外派遣(海外駐在)それぞれの場合で取り扱いが異なるのでしょう か。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【回答】雇用型の執行役員である場合、海外出張に該当するのであれば・・・・

0

500円

在宅勤務中での事故や怪我は労災が認められるのか?

結論から先に申し上げますと、在宅勤務中であっても「業務時間内」かつ「業務と事故やケガとの間に因果関係が認められれば」労災保険の適用対象となります。コロナ感染の影響から世の中テレワークで働く人が増えましたね。テレワークで仕事していると事業場にいるわけではなく使用者の監視下にいるとは言えないんじゃないかと考え労災認定は難しいのでは?と考えられる方もいるかもしれませんがそんなことはありません。まずは労災として認められるための条件から見ていきましょう。労災として認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を満たす必要があります。それぞれ見ていきましょう。・業務遂行性業務遂行性とは、事業主の指揮命令下にある状態のことです。事業主の指揮命令下にある場合には、次の3つのがあります。1.事業主の指揮命令下であり、管理下で業務に従事している場合例. オフィスで業務に従事している場合2. 事業主の指揮命令下で、管理下だが、業務に従事していない場合例. 休憩時間中、仮眠中など3. 事業主の指揮命令下だが、管理下を離れて業務に従事する場合例. 外回り、出張、テレワークなどテレワークは上記3.に該当し「業務遂行性」が認められます。但し、個人的な用事をこなすために業務を離れた場合、その時間は業務遂行性がないと判断されます。続いて「業務起因性」についてはどうでしょうか?・業務起因性業務起因性とは、労働者の傷病と業務との間に因果関係があることです。なお、ここでいう業務とは本来の業務以外にも以下のような業務に付随する業務も含みます。・業務に付随する行為例:掃除、後片付けなど準備的な行為例:着替え

0

障害を抱える老齢年金受給世代の検討事項

今日は、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しており、まもなく65歳を迎える方からのご相談について。

業務上の傷病(Bとします)でここ数年間、労災の休業補償給付を受給しておられましたが、医師が軽作業は可能と診断したことにより、つい最近休業補償給付は終了することに。ただ体調が回復したわけではなく、B傷病以前から患うA傷病(私傷病)もあって、休職は続いておられるので、A傷病で健康保険の傷病手当金を受給できないか、とのこと。現在も職場の社保に加入在席中で、のちのち雇用保険の基本手当を有利に受給するために、65歳前に退職も考えておられるとのことでした。

(相談者独自の状況)労災/休業補償給付と、健康保険/傷病手当金

冒頭申し上げたように、障害のある老齢年金受給世代の方は、社会保険の様々な制度が関係してくるので、非常に検討を要するところ。

A傷病で傷病手当金の条件に該当するとして、受給期間は最長1年6ヶ月。過去に遡って1年6か月分を請求することも可能ですが、それでは労災の休業補償給付と重複してきます。

通常この2つの制度は、片や業務上(労災・休業補償給付)、片や私傷病(健康保険・傷病手当金)相反する内容ですので、1つの傷病であればどちらかになりますが、今回は別傷病による別件ですので並立する場合もあり、その際は制度上、併給調整(どちらかしか受け取れないような制限)を、健康保険の傷病手当金側で受けることになります。

この2つの制度を重複受給するケースは、協会けんぽ側でも過去に誤って支給する事例が目立ったようで、会計検査院からの指摘を受けた資料があり、けんぽ各支部に対し、改めて取り扱いの徹底、適正

0

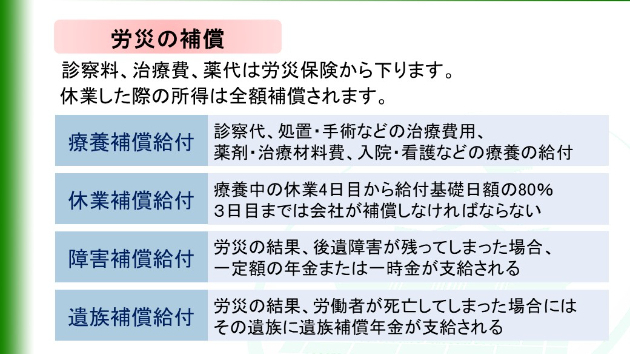

労災の補償

労災事故の診察料、治療費、薬代は労災保険から下ります。また労災事故によって休業した際の所得は全額補償されます。(一部は会社、残りは労災保険からの支給です。)

補償には4種類あります。

療養補償給付

診察代、処置・手術などの治療費用、薬剤・治療材料費、入院・看護などの療養の給付

休業補償給付

療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。3日目までは会社が補償しなければなりません。

障害補償給付

労災の結果、後遺障害が残ってしまった場合、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付

労災により労働者が死亡してしまった場合にはその遺族に遺族補償年金が支給されます。

この他にも葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。

0

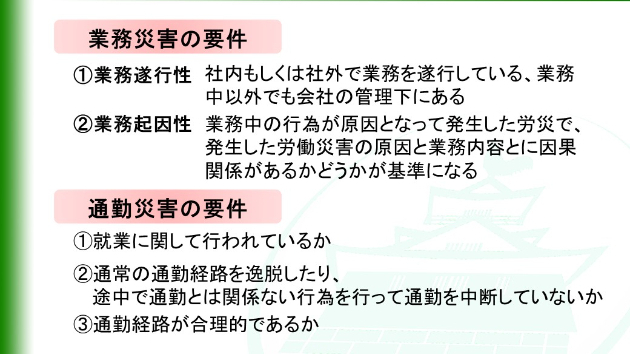

業務災害と通勤災害

まず業務災害に要件を見ていきましょう。認定には二つの条件を満たすことが必要です。①業務遂行性

社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にあることが条件です。会社の管理下にあれば場所や時間は問いません。業務上の外出や出張先での事故などは会社の管理下にあると言えますし、当然残業中でも管理下にあります。仮に個人が無許可で休日に業務を行っていた場合に事故にあった場合であっても、それが業務に必要なものと認められれば労災となり得ます。

②業務起因性

業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になることが条件です。少し難しい言い方をすると、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で、その中で起こり得るリスクが実際に発生したものと認められることと言えます。

①②を満たすことで業務災害が認定されます。

次に通勤災害です。

①就業に関して行われているか

②通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか

③通勤経路が合理的であるか

この三つが条件となります。

それぞれ説明します。

①通勤経路上であっても、オフの日の移動では当然ですが通勤災害には該当しません。

②仕事帰りに通勤経路から大きく逸脱しない範囲でコンビニやスーパー、郵便局に寄るなどの生活のための行動については、そのための移動中に起きた事故についても通勤災害として認定されることがあります。ただし全然関係のない方向や、通勤経路を大きく逸脱している場合、あるいは生活のために特に必要のない遊興のための立ち寄りによる経路

0

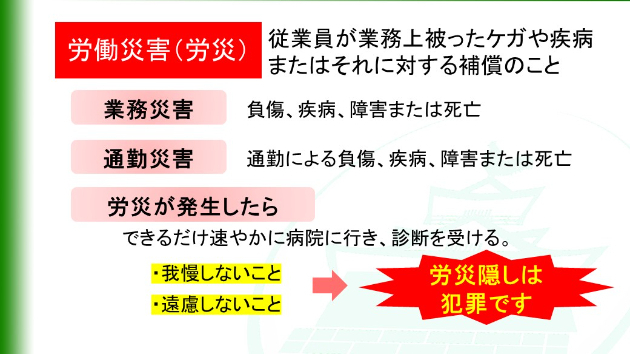

労働災害(労災)

労働災害(労災)とは、従業員が業務上被ったケガや疾病、またはそれに対する補償のことを言います。

労災には二種類あります。

一つ目は業務災害で、業務中の災害を言います。もう一つは通勤災害で、通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害を言います。

詳細はそれぞれ説明していきます。その前に、労災が発生したらできるだけ速やかに病院に行き、診断を受ける、または管理者としては受けさせて下さい。

「ちょっとしたことだからいいか。」などと我慢しないこと、「上司に迷惑かけたくない。」などと遠慮しないことを徹底してください。労災であるかどうかを決めるのは労働基準監督署の仕事です。

労災隠しは犯罪です。労災隠しは50万円以下の罰金に問われることになります。

0

街角で

ココナラでは報酬をいただいておりますが。私(たち)の活動は、ボランティアです。でも、傾聴ボランティアではありません。クライエントの多くは、聞いてほしいのではなく…「聞かせてほしい」と、ご希望されます。たとえば、労災への道のり。どんなハラスメントだったのか?長時間労働は認められたのか?証拠は?証人は?聴取は?障害年金は…?その先は…?…?????もうね、切実です。自分たちが知りたかったこと、なんですよね。

クライエントから寄せられるご質問、全部。

労災も障害年金もググれば情報はたくさんあって、ありすぎて…かえって混乱します。どれもほぼ憶測だし。「本当に知りたいことが見つからない」「体験談が聞きたい」おんなじこと思いました。…あの頃。(遠い目)だから、この活動につながっています。拠点は個々のSNS等で。体験談を発信したり、寄せられるご質問やご相談に対応しています。色々なご縁でお声がけいただく街角での寄り添いも広く、だけどひっそりと活動を続けています。

0

ケース会議

私たちはよく、ケース会議と称して飲み会を開いています。ある日の最後のクライエントをお見送りした後で、その帰り道…なんとなく、誰からともなく、目の前のお店に流れ込んだのがはじまり。飲み会とはいっても、誰ひとりお酒を飲みません。本来はお酒が大好きだったメンバーたち。私も。でも今は、チーム断酒です。笑㊟冗談です。チーム名はありません。ケース会議では、議題が持ち込まれます。こんな場合どう対応する?こんな案件が寄せられたら、どうしよう?どこに連携する?日々寄せられるご相談は、絶えることがありません。様々な苦悩に私たちは向き合っています。ただ、寄り添いたくて。クライエントが頼りにしてくださる「私たちの経験」は、上書きができません。各々が研鑽を積み、できる限りのアップデートに努めています。ローカルの労災に関する小さなニュースを拾い集め、追いかけ、そのデータ分析に力を注ぐ者。法令や判例を掘り起しては、わかりやすくレポートにまとめる者。論文を探し求め、国境を越える者。長けた分野で切磋琢磨し、その成果を認め合い共有できる場が、このケース会議です。アルコールはなくても、熱い自己満足と誇りが、今夜もテーブルの上を飛び交っています。笑ケース会議には、課題も残されています…そのひとつが「不支給決定」です。労災申請、障害年金申請において、ご相談から長い時間を経て、再び私たちの元に帰ってくることの多い、厳しい事案です。不服申し立て、審査請求など…さらに険しい道を上るのか、すでに出された結果をありのまま受容れるのか、限られた時間のなかで決断しなければなりません。年々膨れ上がる、大きな課題です。✁┈┈┈┈┈┈┈┈

0

カウンセラーの正体

うつ病のお悩みに寄り添う活動をしている、むすみやと申します。ココナラを始める前からも、この活動を続けてまいりました。いろんな人々と巡りあって、互いに支え合う場面が増えてゆき、いつしか「チーム」で活動するようになりました。ココナラ以外では、いわゆるボランティアとして寄り添っています。ご依頼料の有無に関わらず、ご相談者を「クライエント」と呼んでいます。逆に私たちのことは、ボランティア、カウンセラー、サポーターなどなど…様々に呼んでいただいております。私たちは前職も現職も明かしません。チームには、臨床心理士、精神科医、弁護士、社会保険労務士、教員、ソーシャルワーカー、公務員、SE、俳優、脚本家、○○○の職員などなど…錚々たるメンバーが集まっています。身内でもやっぱり、この部分だけフォーカスすると…なかなか。笑ご相談で特に多いのが、専門家への依頼を躊躇されるケースです。「労災の申請を社労士に依頼しようか、悩んでいる」「どの弁護士がいいかわからない」身動きが取れずお悩みのクライエントに、たくさん出会ってきました。『ご自分でやってみることをお勧めしています』まず、そうご提案します。そのカウンセラーが実は…弁護士や社会保険労務士だったりします。○○○の職員である場合も。精神科医との関係に思い悩むクライエントの前にいるのが、精神科医という…運命の悪戯のような引き合わせも起こります。でも、明かしません。私たちの元に訪れるクライエントには、共通するものがあります。…求めているもの。経験です。私たちのチームはメンバーがみんな、うつ病です。労災申請と障害年金申請の経験者です。そして、支給が決定されてい

0

36協定・有給5日・コロナと労災

36協定って必要?私は自分が日本の法律を学習するだけで、精一杯で知らなかったのですが、アメリカでは労働時間は制限が決められていないんですね…日本では、労働時間は1日8時間まで!と決められています。え?それ以上働いてるけど…それは、会社と従業員の間で、「忙しい時は働いてもいいよ!」っていう約束をしているからです。それが36協定です。ぶっちゃけ、ウチの会社は1日6時間のみの労働時間!絶対残業なし!という会社には36協定なんて必要ないです。そんな会社…あんまりないですが…有給5日使う、は簡単?難しい?有給は労働者の当然の権利として認められています…会社は最低5日、労働者に使用させないと、罰則があります。そろそろ今年も終わりますね。有給起算日=有給を従業員の方にプレゼントする日をみんな一斉に1月1日!と決めている会社は、従業員の方がちゃんと休めているか、確認をしましょう!後から監督署につっこまれないように。コロナと労災最近、油断もあるのか、各種福祉施設での集団感染が増えてきたように思います。職場で感染したかどうか?ははっきり言うとわかりませんね。でも、現場によっては、明らかに相手が感染しているけれどお世話をしなければならない…お子様とかご老人とかそんな状況もありますね。最終的には監督署や保険組合、協会けんぽの判断ですが…いずれにしても、集団で感染してしまった場合は本当に大変な労力を使うと思います。何かお手伝いできることでもあればいいんですが…悩ましい日々が続いております…

0

役職手当は残業代がタダ?労災は報告すると不利?

役職手当と残業代お役人の方は、ほとんど残業代がないのが当たり前、と思っているようです。一般企業の方も、部長になったから、課長になったから、という理由で何時間もサービス残業をしている方が多いですね。勉強不足ですみません、公務員法はわかりませんが、一般企業では「役職が付いたら残業代は支払う必要がない」というのは嘘です。ずっとウチの会社はそうしてきたから、変えなくていいんだよ…と思っていらっしゃる経営者の方は、今すぐには何もないかもしれませんが、もし、監督署が来たら?従業員の方が監督署へ駈け込んだら?アウトです。もちろん、残業がほとんどない会社にとっては全く問題ありませんが。労災の報告義務労災はできることなら届けたくない…労災が起こったら大変なことになる!本日も同じようなご相談を受けました。事業主の方は、皆さま年に一度、「労働保険料」を支払っています。これは従業員を雇っている方にとっての義務です。でも、税金ではありません。「保険料」はケガや事故に遭った時に備えて支払うものです。なので、労働しているときに、ケガや事故に従業員の方が遭ってしまったら保険を使って、お給料や治療費をバックしてもらいましょう。よほど悪質な経営をしていない限り、罰則とか罰金とか裁判になるわけではありません。コロナがまた蔓延していて、事業所内で感染、クラスターも再発していますね。労災になる場合もありますので、報告義務を怠らないよう、不安な時は自社の社労士さん等に相談しましょう。

0

会社の健康診断、行く途中で事故に遭ったら?

健康診断の途中で事故本日は、この1点のみの話題です。お客様からの質問でした…先日の同一労働同一賃金の話題から有給休暇って、健康診断の時どうするの?ウチはパートさんは有給使ってもらっているけど、正社員は勤務のまま=(労働したことにする=賃金払う)で処理してるんだー!→労働に関係ないので、もちろん法令違反にはなりませんが、パートさんは本当に有給を使うべき……どうしましょうね…?そもそも、健康診断に行く途中で、事故に遭ったら、労災ですか?それともただの事故ですか?→答えなんて簡単にネット上にありますから、調べてみてくださいね。答え書きませんが、それはどうなの?って思う方!私もそうです。法律ってあいまいで、逃げたいところをうまく逃げるんです。色んな行政の方はたくさんお勉強をしてきているので、一般人からどのように逃げるか、の話術をもっていますし、私たち一般人には太刀打ちできません。だからと言って、全部諦めることもないと思います。助けてくれる方法、私には全部わからないかもしれないですが、いっしょに探してみましょう。

0

「労基署立ち入り」どうする?

・労働基準監督官が行う監督指導とは法律に基づき、定期的にあるいは従業員などからの情報をもとに、事業場に立ち入り、現場や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査することです。当然、違法行為を確認した場合は、事業主などに対しその是正を指導したり、危険性が高い設備については、その使用を停止させることなども行います。・労基署立ち入り調査の状況厚生労働省の「確かめよう労働条件」サイトによると、監督指導は、1年間に約17万件(平成30年)実施しているとのことです。総務省のデータによると我が国の事業者の総数は約635万件なので、約2~3%の割合となり確率としては著しく低いのですが、みなさんの事業所に監督指導はありましたでしょうか。・監督指導が行われる事例監督指導が行われる事業所は次の通りです・

①業種別

製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食業

例年死傷者数が多い事業が対象となっています・

②従業員などからの申告

従業員ばかりではなく派遣社員からの苦情などにより調査することも多いようです。

③死傷病報告書

2年に1件以上労災が発生した事業場には、再発防止の観点から調査が入るようです。

④長時間労働が疑われる事業所

時間外・休日労働に関する協定(36協定)届において特別条項が上限80時間などで提出している事業場は優先的に調査が行われる傾向にあります。・監督指導の多い事例定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、約68%の事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められているとのことです。

主な違反事項は、

① 時間外労働に関する届出を労働基準監督

0

腰痛を予防しよう

令和3年度労働災害による休業4日以上の死傷者数令和3年度の労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)が厚生労働省より公表されました。

死傷者数は149,918 人(前年比 18,762 人増)で14.3%増加しました。

死傷者数が増加した主な業種は、陸上貨物運送事業が16,732人(前年比917人・5.8%増)、小売業が16,860人(同1,519人・9.9%増)、社会福祉施設が18,421人(同5,154人・38.8%増)、飲食店が5,095人(同142人・2.9%増)などです。

事故の型別では、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除くと、特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2,743人・8.9%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」(同1,656人・8.7%増)が大きく増加しました。

また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、38,574人(前年比3,646人・10.4%増)となりました。

腰痛による労災が増加

腰痛は、これまでその発生要因を個人的要因または特定職種に限られたものと捉えられてきた傾向がありましたが、近年では、多くの業種及び作業においても見られるようになったことから、職場の問題として対策が必要となってきました。

このような状況下、厚生労働省は平成25年(2013年)に、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、啓蒙を行ってきました。指針の主なポイント労働衛生管理の視点から、「①作業管理」「②作業環境管理」「③健康管理」にて代表的な対策事例を紹介します。

①作業管理

・自動化、省力化

腰に負担がかかる重量物を

0

知っているようで知らない労災保険(その4)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。

前回は、障害補償給付について説明しましたので、今日は、その続きについてついてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、前回の記事で障害補償給付は14級にわかれていて、年金で支給される場合と一時金で支給される場合があることをお話しました。そして、支給額には平均賃金(給付基礎日額)と負傷前過去1年間に支給された特別給与(簡単にいうとボーナス)の額の用いて計算することをお話しました。平均賃金(給付基礎日額)については既に説明をしていますが、特別給与はどのように用いるかを説明します。これは、特別給与の額を365で割ったものを用います。これを算定基礎日額といいます。しかし、この額には上限がありますので、毎月の賃金と比べてボーナスが高い会社にお勤めの方は注意が必要です。ここで障害等級1級の場合の具体例を挙げます。障害等級1級は、年金として給付基礎日額313日分、年金として算定基礎日額313日分、さらに一時金として342万円が給付されます。そのため、給付基礎日額が10,000円、算定基礎日額が2,000円の場合、10,000円×313日+2,000円×313日=3,756,000円が毎年年金として受け取れます。さらに一時金が342万円ありますので、初年度の合計額は7,176,000円となります。これは、年収が450万円程度の方の場合です。これを多いと思うか少ないと思うかはみなさまそれぞれだと思います。今日ご案内したものは、一番重い場合ですので、等級が2級、3級となるにしたがって給付

0

知っているようで知らない労災保険(その3)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。前回までは、治療中に受けられる労災保険について説明しましたので、今日は、治療後に受けられる労災保険についてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、無事に治療も終わり、怪我をする前と同じようにすっかり治れば何の問題もありませんが、怪我によっては後遺症が残ることがあります。例えば、関節の骨折の場合に可動域が狭くなってしまう場合や、目に怪我をした場合に視力が戻らない等です。その後遺症の程度は、軽いものから重いものまで様々あります。労災保険では、治療後に残ってしまった後遺症に対する給付も用意されています。その等級は、重い方から1級から14級まであり、1級から7級は年金形式で支給され、8級から14級までは一時金形式で支給されます。その給付額は、休業補償の際に用いた平均賃金や、平均賃金の算定には用いなかった、負傷前1年間の間に受けた特別給与(簡単に言えばボーナスです)の合計額を用います。これをどのように用い給付額が決定されるのかは、また次の記事でご案内いたします。労災請求でお悩みの方や、後遺症の請求でお悩みの方は、是非私の提供するサービスをご覧いただき、ご相談いただければと思います。※本記事では、説明を簡単に行うため、正式な用語ではない記載をしている場合があります。

0

知っているようで知らない労災保険(その2)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。今日は、前回の続きからご案内いたします。前回の記事をまだお読みになっていない方は、前回の記事からお読みいただくことをおすすめします。平均賃金の額を算定するにあたり、前回の記事で、3か月の賃金の総額が90万円であること、平均賃金算定期間の3か月は令和4年1月1日から同年3月31日(歴日数90日)であることがわかりました。平均賃金は3か月の賃金の総額をその期間の歴日数で割るため、90万円÷90日(1月は31日、2月は28日、3月は31日)=1万円となります。しかし、休業給付の1日の額は、平均賃金の額がそのまま給付されるわけではありません。休業給付は、平均賃金の8割相当額が給付されます。このケースだと、一日当たり8,000円(10,000円×0.8)が給付されます。8割相当額といいましたが、その内訳は、保険給付額が6割で特別支給金が2割となっています。特別支給金とは、お見舞金の様なものです。どうでしょう?結構な額が給付されると思いませんか?ちなみに、土曜日や日曜日等の休日も同様に給付されるため、ひと月(30日の月だと)まるまる休業すると、24万円となります。しかも、所得税や住民税の課税対象とはならず非課税となります。不幸にして労災にあわれた方、是非私にご相談ください。なるべく迅速に給付がなされる様お手伝いいたします。次の記事では、その他の労災給付についてご案内いたします。本日もお読みいただきありがとうございました。※本記事では、概略を説明するため、一部正式な用語でない表現を用いたり等しています。労災制度の基本的な仕組みを理解するた

0

知ってるようで知らない労災保険(その1)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労災保険をご存じですか?なんとなく、「仕事中に怪我したときに給付されるもの」とわかっていても、意外とその中身については、知る機会がないのではないかと思います。私もそうでした。実は、労災保険はとても充実した保険なのです。今日は、そんな労災保険を数回に分けてご案内いたします。労災保険は、1 治療中に受けられる給付2 治ゆ(症状固定)後に受けられる給付3 遺族が受けられる給付の3つに分けることができます。1の治療中に受けられる給付は、治療費と休業給付(休業した際の生活保障の様なもの)とがあります。治療費は、原則的には現物給付となり、治療そのものを給付されるという考え方になっています。具体的には、病院を受診しても窓口で費用を支払う必要がありません。ただし、労災指定の病院でなければ、いったん費用を全額負担し、その後に労働基準監督署にかかった費用を請求することとなります。次に休業給付は、療養のために労働できなかった期間ついて給付を受けることができます。これは、労災所定の請求書を労働基準監督署に提出し、給付を受けることとなります。監督署では、給付の対象かどうか調査を行うため、給付までに少し時間がかかります。特に初回の分については調査事項が多く時間がかかるので、早めに提出することをおすすめします。気になる給付額ですが、これは人によって異なります。具体的には、被災日前日の直近の賃金締切日から3か月さかのぼった賃金額の合計から、一日の平均額を算出します。これを「平均賃金」といいます。文字だとわかりづらいので具体例を挙げると、被災日:

0

労働保険ってなに?

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労働保険って聞いたことはありますか?その名前から、労働に関係する保険であることは想像できると思います。では、その中身は…先に答えからお話すると、労働保険とは、「雇用保険」「労災保険」をまとめたものです。「雇用保険」や「労災保険」は聞いたことがあるのではないでしょうか?簡単に説明しますと、「雇用保険」とは、失業した場合に次の仕事を探すための間生活を保障するための保険です。給付日数や給付金額は人によって異なりますが、失業後の生活を支えるとても重要なものです。保険料は、事業主と労働者で折半して支払います。「労災保険」とは、仕事中や通勤中の怪我や病気に対するための保険です。治療費や、治療のため休業した場合の休業補償を受け取ることができます。保険料は、全額事業主負担です。私は、雇用保険や労災保険の給付事務に従事していましたが、制度を知らなかったために受給できなかった人もいました。どちらの保険も、失業中や治療中の生活を支える大変重要な保険ですので、万が一そのような状態になってしまった方は、早めに私にご相談ください。きっとお力になれると思います。本記事は制度を簡単に説明したものです。実際の受給にはいくつか条件がありますので、個別にご相談いただければと思います。

0

職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。

雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。

では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。

理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。

不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。

行政書士 西本

0

墜落・転落災害を考える

・不安全行動最近、保守点検や修理・工事などで「墜落・転落」による死亡事故の報道をよく耳にしますよね。

令和2年度の厚労省統計資料によると、年間死亡者は802人で、「墜落・転落」によるものは191人(24%)で事故の型としては最多となっていす。その多くは、高所から3~5メートル墜落し死亡する事例です。被災者の方々のご冥福をお祈りするばかりです。さて、その発生原因については、様々な要因や作業環境の違いにより特定は難しいのですが、その多くは「作業員の不安全行動」が原因と考えられていることが多いように見受けられます。本当にそうなのでしょうか?確かに、人は間違いや油断はするものですが、上記のような痛ましい事故を知ると何かできることはなかったのかと考えてしまいます。・日本と欧米の安全の考え方の違い建設業の死亡災害の日本と欧米との統計データによると、日本は欧米より2~3倍死亡事故が多いと言われています。その結果には、日本と欧米の安全の考え方の違いが関係しているといえます。

【安全対策の違い】日本:不安全行動を防止するための安全教育の徹底を重視

欧米:不安全行動があっても、重大な災害にならないよう、設備の安全化を重視単一民族国家と複数民族国家の違いもあるのでしょう。日本では「いわなくてもわかっているよね」という考え方は、いまも根強く残っていると思います。・これからの安全対策今後、高年齢労働者の増加や、外国人労働者の増加で、近年減少傾向にある死亡災害も増加に転じるかも知れません。

そうならないためにどのようなことが出来得るのか考えてみました。

①管理監督者は日々の現場作業から目をそらさない

普段

0

高年齢労働者とは

・高年齢労働者とは

日本はずいぶん前から少子高齢化社会と言われていますが、最近、「高年齢労働者」という言葉をよく耳にしませんか?

「高齢者」とは何歳以上をいうかは統一的なものはありません。

高年齢者、高齢者、中高年など類似の言葉がありますが、法令や行政においてもそれぞれで年齢を決めているようです。

例えば、高年齢者等の雇用の安定に関する法では、高年齢者は55歳以上、中高年齢者を45歳以上としています。高齢者の医療制度では65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上を長寿(後期高齢者)としています。

さて、ここでは「高年齢労働者」の労働災害についてお話しします。

高年齢労働者は、 災害発生率が若年労働者に比べて高くなっており、年齢階層別の年千人率をみると、50歳代では30歳代の1.5倍となっています。

また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなるという傾向があります。

みなさんの職場ではどうでしょうか。高年齢労働者の方は多くなっていませんか?

業種によって募集しても若い方の応募がない、派遣社員の方も同様という職場も多いのではないでしょうか。

そういった現状では、高年齢労働者の労働災害が増加することはある意味避けられないのかも知れません。

・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン

そういった状況を改善すべく、厚労省では、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定しています。また、オンラインセミナーも定期的に行っています。

そのガイドラインには「高年齢労働者」の特徴について以下の通り説明されています。

一般に、豊富な知識と経験を持

0

派遣社員の労災報告について

・労災が発生した場合の労基署への届出

労働災害(以下、労災)には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。

その内、労働基準監督署(以下、労基署)へ報告しなければならない労災は「業務災害」でかつ「1日以上の休業災害」であることはご存じですよね。あまり労災が発生しない職場で、たまたま発生すると担当者の方はどうしたらいいのか考えちゃいますよね?

労基署への報告は、休業日数によって決められた書式(労働者死傷病報告)があり、かつ提出期限も異なることを覚えておいてください。①休業日数が4日以上の場合・・・様式第23号、遅滞なく報告する

②休業日数が4日未満の場合・・・様式第24号、4半期ごとにまとめて翌月末までに報告する

③不休業、通勤災害の場合・・・報告不要

なお、①の遅滞なくは、概ね2週間以内と考えた方が良さそうですね。それから、休業日数のカウントは原則土日祝を含めるのでご注意下さい。また、最近はコロナの影響で報告は電子申請や郵送による報告を推奨しているようですので、所管する労基署へ問合せしてみて下さい。・派遣社員が被災した場合は?

労基署への死傷病報告は派遣元及び派遣先それぞれで提出する必要があります。

なお、死傷病報告の内容について著しい相違があると困りますから、提出する前に相互確認することをお勧めします。

また、加害者がA社の派遣社員、被災者がB社の派遣社員なんて場合であっても、派遣先事業所は死傷病報告を提出する必要があります。

報告を怠ると「労災かくし」なんてなる場合もありますのでご注意下さい。記入方法がわからない場合は所管する労基署へ相談してみて下さいね。

ではまた

0

新型コロナウイルスに感染した場合って労災になるの?

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。

職場で感染した場合って労災認定されるのでしょうか?

労災認定の原則として、感染したと思われる場所と時間が「事業主の支配・管理下」にあると認められるかどうかが判断基準となります。

ただし、私的な行為(休日など)が要因の場合は認められません。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例は厚労省によると次の通りです。

1 医療従事者等の事例

医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合など

2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例

感染源が業務に内在していることが明らかな場合など

3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例

感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染し場合なお、正社員以外の派遣社員やパートタイマーなど有期雇用労働者の方も対象ですので、万一、職場で新型コロナウイルスに感染された際は、労災認定されるのか事業場または労働基準監督署へ一度相談してみて下さい。

0

企業不祥事の対応をしていた社員がうつ病を発症した場合、 会社は責任を問われるか

(安全配慮義務関係) 先般、当社のある工場でデータの改ざんが行われたことが発覚しました。現在も不祥事対応の担 当部門や社外広報がその対応に追われていますが、二度とこのような不祥事を起こさないために も、第三者委員会の設置や社内調査を徹底し、ステークホルダーを含め関係各所に対して丁寧な説 明を行うよう努めているところです。そのような状況の中、対応部門の業務量が増えたことによ り、1カ月当たりの時間外労働が160時間を超え、当該部門のある中堅社員がうつ病を発症してし まいました。当該社員に対し、会社は責任を問われるのでしょうか。

0

500円

27

件中

1 - 27

件

あなたも記事を書いてみませんか?

多くの人へ情報発信が簡単にできます。

ブログを投稿する

多くの人へ情報発信が簡単にできます。

.png)

.jpeg)