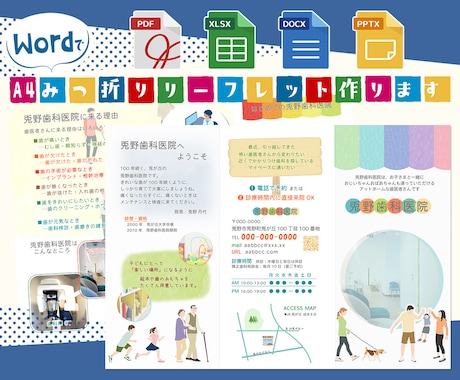

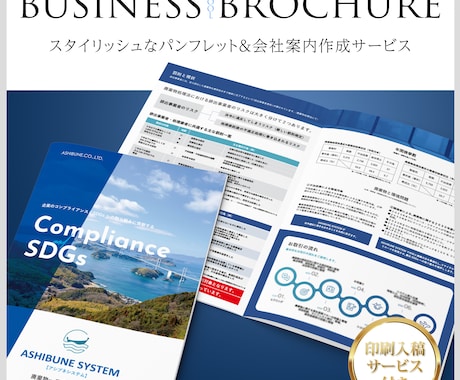

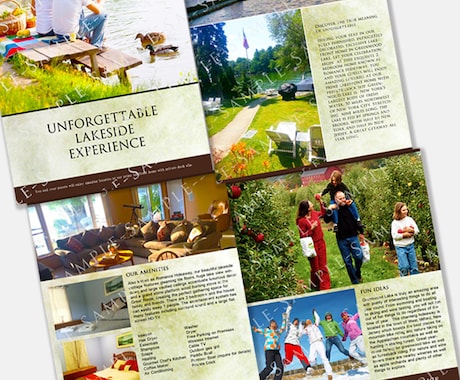

パンフレット・カタログデザイン(官公庁・士業)

パンフレットやカタログのデザイン作成をプロのデザイナーに直接依頼できます。大手デザイン会社出身デザイナー、マーケティングに重点を置いたデザインができるデザイナー、短納期に対応できるデザイナーなど、あなたのニーズにあったデザイナーに依頼が可能です。DMでの見積もり・相談は無料です。

32 件中 1 - 32 件表示

32 件中 1 - 32 件

ココナラのメリット

比較してお得

450種類以上のカテゴリーから豊富なサービスを簡単に比較検討できます。細かな提供方法から評価まであらゆる情報を元にお得に利用できます。

オンラインで完結

サービス提供はすべてオンライン上で行います。時間や場所を気にせず、テキスト、ビデオチャット、電話、コンテンツと幅広く取引が可能です。

安心・安全

購入・販売の際のお金のやりとりはココナラが仲介するので安全です。365日運営でのサポートも行っております。

パンフレット・カタログデザイン(官公庁・士業)の評価・感想

2024-05-08 19:49:51

by Okada3355

はじめてココナラでお願いしたのですが。

丁寧にご指導いただき、急なお願いにも関わらず問題を解決いただきました。

hibiya design様に助けていただき、期限に間に合い大変助かりました。

大変優しく対応をいただきました。とても感謝しております。

2024-05-08 8:06:32

by maikoma1

企業のロゴとパンフレット・名刺をご作成いただきました。

何度も何度も修正をお願いしたにも関わらず、徹底的に私の思いに寄り添ってくださいました。

私の考えを汲み取ってデザインや文言をご提案くださって、とっても素敵な作品を納品していただきました。

金子さまのデザインには愛情がこもっています。

印刷作業を自分でできるようにとのご配慮もいただき、動画を撮影してご説明までしてくださいました。

確認作業が苦手でご迷惑ばかりおかけしてしまいましたが、ぜひ今後も依頼したいと思っています。

終始、ご親切にご対応いただき感謝しています。

本当にありがとうございました!!これからも応援しています!!!

2024-05-07 11:44:38

by Ai902

今回はじめての発注させていただきましたが、対応が丁寧でスピーディーでした。

利用にあたり諸々わからない点がありましたが、説明もわかりやすくて助かりました。

クオリティも期待値どおりで安心しました。ありがとうございました。

2024-04-29 17:38:25

by 防災したっけ

スムーズなやり取りで大変助かりました。

返信も丁寧で、わかりやすかったです。

デザインも要望通り仕上げていただき大満足です。

印刷サービスに入港するときも、問題なくスムーズに入港することができました。

そのほかにも、ユニバーサルカラーやUDフォントの要望についても、しっかりプロとして対応していただきました。

お願いしてよかったです!またお願いいたします。

2024-04-27 19:48:16

by 富津のいがさん

打ち合わせのレスポンスが良くタイムリーに修正が行われて、納得できる仕上がりでした。

初めての依頼でしたが、丁寧な対応頂き無事にリーズナブルな印刷までつながり、感謝いたします。

次回もぜひお願いしたいと思える取引ができました。

カテゴリから探す

- PRO認定

- 人気のご利用シーン

- イラスト・漫画

- デザイン

- Webサイト制作・Webデザイン

- 動画・アニメーション・撮影

- マーケティング・Web集客

- ビジネス代行・アシスタント

- 音楽・ナレーション

- IT・プログラミング・開発

- ライティング・翻訳

- コンサルティング・士業

- AI

- 占い

- すべて

- 相談方法から探す

- メッセージ・チャット占い

- 電話占い

- お悩みから探す

- 恋愛

- 結婚

- 人生・スピリチュアル

- 総合運

- 仕事運

- 占い全般

- 占いのやり方・アドバイス

- その他(占い)

- 占術別

- 悩み相談・恋愛相談・話し相手

- 学習・就職・資格・コーチング

- 住まい・美容・生活・趣味

- オンラインレッスン・アドバイス

- ハンドメイド・グッズ

- 出張撮影・出張サービス

- マネー・副業・アフィリエイト

- 弁護士検索・法律Q&A(法律相談)