すべてのカテゴリ

新着有料ブログ

270 件中 1 -

60 件表示

プロジェクトのスコープが不明確で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

プロジェクトのスコープが不明確なことが、クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際にプロジェクトが上手くいかない大きな要因の一つです。

これは、多くのプロジェクトで見落とされがちな重要なステップであり、特にクラウドソーシングにおいてその影響は顕著です。

物理学科出身の元数学教師である私にとって、プロジェクトのスコープを明確にすることの重要性は数式や物理法則と同じくらい明確なものです。

スコープが不明確なままでは、まるで初期条件が定まらないまま複雑な方程式を解こうとするようなものです。

プロジェクトの全体像が曖昧であると、開発者は正確なソリューションを提供することが困難になります。

プロジェクトのスコープの重要性プロジェクトのスコープとは、プロジェクトの範囲、目標、制約条件を明確に定義するプロセスです。

これは、プロジェクトの成功を左右する基盤であり、ここでの曖昧さや不備は後々大きな問題となります。

スコープが不明確な場合、開発者は自分の解釈に基づいて作業を進めるため、結果的にクライアントの期待とは異なる成果物が生まれることがあります。

例えば、物理学の実験では、初期条件や境界条件が明確でなければ、実験結果は予測不可能なものとなります。

同様に、スコープが不十分なITプロジェクトは、予測不可能な結果を招きやすいのです。

物理学とスコープの共通点物理学では、問題を解くためには初期条件を正確に設定し、それ

0

継続的なフィードバックの欠如が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

継続的なフィードバックの欠如が、クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際にプロジェクトが上手くいかない要因の一つです。

これは、多くのプロジェクトで見落とされがちな重要なステップであり、特にクラウドソーシングにおいてその影響は顕著です。

物理学科出身の元数学教師である私にとって、フィードバックの重要性は数式や物理法則と同じくらい明確なものです。

フィードバックがなければ、まるで観測データがないまま実験を進めるようなもので、問題の解決が困難になります。

プロジェクトの進行状況が把握できないと、開発者は適切な修正や改善を行うことができません。

フィードバックの重要性フィードバックとは、プロジェクトの各段階で進行状況や成果物に対して評価や改善点を提供するプロセスです。

これは、プロジェクトの成功を左右する基盤であり、ここでの欠如や不備は後々大きな問題となります。

フィードバックがない場合、開発者は自分の解釈に基づいて作業を進めるため、結果的にクライアントの期待とは異なる成果物が生まれることがあります。

例えば、物理学の実験では、観測データや中間結果をもとに実験計画を修正することがよくあります。

同様に、フィードバックが不十分なITプロジェクトは、予測不可能な結果を招きやすいのです。

物理学とフィードバックの共通点物理学では、実験を進める際に中間結果をもとに継続的なフィードバックを得ることが成功の鍵です。

0

テスト計画の不足が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

テスト計画の不足が、クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際にプロジェクトが上手くいかない最大の要因の一つです。

これは、多くのプロジェクトで見落とされがちな重要なステップであり、特にクラウドソーシングにおいてその影響は顕著です。

物理学科出身の元数学教師である私にとって、テスト計画の重要性は数式や物理法則と同じくらい明確なものです。

テスト計画がなければ、まるで初期条件が定まらないまま複雑な方程式を解こうとするようなものです。

プロジェクトの全体像が曖昧であると、開発者は正確なソリューションを提供することが困難になります。

テスト計画の重要性テスト計画とは、プロジェクトの各段階でどのようなテストを行うかを明確にするプロセスです。

これは、プロジェクトの成功を左右する基盤であり、ここでの曖昧さや不備は後々大きな問題となります。

テストが計画されていない場合、開発者は自分の解釈に基づいて作業を進めるため、結果的にクライアントの期待とは異なる成果物が生まれることがあります。

例えば、物理学の実験では、初期条件や境界条件が明確でなければ、実験結果は予測不可能なものとなります。

同様に、テスト計画が不十分なITプロジェクトは、予測不可能な結果を招きやすいのです。

物理学とテスト計画の共通点物理学では、問題を解くためには初期条件を正確に設定し、それに基づいて方程式を解く必要があります。

ITプロジェクトでも

0

コードレビューの未実施で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、コードレビューが未実施であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

コードレビューが未実施とは、開発プロセスの中で他の開発者によるコードの確認や評価が行われていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

コードレビューの重要性物理学や数学においても、レビューや評価は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験結果のレビューを行うことでデータの信頼性を確保します。

同様に、数学の証明でも、他の数学者によるレビューが行われることで証明の正確性が確認されます。

コードレビューが未実施の状態は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

コードレビューが未実施の場合の具体的な問題バグの増加:他の開発者によるレビューが行われないため、バグや不具合が見逃される可能性が高い。

コード品質の低下:コードの品質を維持するためのフィードバックが得られないため、全体的な品質が低下する。

知識の共有不足:レビューを通じた知識の共有が行われないため、チーム内でのスキルやノウハウの伝達が不足する。

技術的負債の増加:不十分なコードがそのまま進行するため、後々修正や改善が必要になる場合が多い。

物理学とコードレビューの共通点物理学では、実験や観測の結果を評価するために、複数の研究者がレビ

0

セキュリティ要件が曖昧で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、セキュリティ要件が曖昧であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

セキュリティ要件が曖昧とは、システムの安全性を確保するための具体的な要件や基準が明確に定められていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

セキュリティ要件の重要性物理学や数学においても、セキュリティや安全性は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験装置の安全性やデータの保全性が確保されていなければ、正確なデータを得ることができません。

同様に、数学の証明でも、使用する仮定や前提が確実でなければ、結論の正確性を保証することができません。

セキュリティ要件が曖昧な状態は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

セキュリティ要件が曖昧な場合の具体的な問題データ漏洩のリスク:セキュリティ要件が不明確なため、データ漏洩や不正アクセスのリスクが高まる。

法令遵守の失敗:セキュリティ要件が明確でないため、関連する法令や規制を遵守できないことがある。

顧客信頼の低下:システムのセキュリティが不十分であるため、クライアントやユーザーの信頼を失う可能性が高い。

修正コストの増加:セキュリティの欠陥を後から修正するために多くの時間とリソースが必要となり、プロジェクトのコストが増加する。

物理学とセキュ

0

品質管理が不十分なことで生じるITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、品質管理が不十分であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

これは、多くのプロジェクトで見過ごされがちな重要なステップであり、特にクラウドソーシングにおいてその影響は顕著です。

物理学科出身の元数学教師である私にとって、品質管理の重要性は実験や数学の証明と同じくらい明白です。

品質管理がなければ、まるで実験結果が再現できないまま研究を進めるようなものです。

プロジェクトの成果物が一貫して高品質でなければ、顧客満足度は大きく損なわれます。

品質管理の重要性品質管理とは、プロジェクトの全過程において成果物が期待される品質を維持し、改善するための活動を指します。

これは、プロジェクトの成功を左右する重要な要素であり、ここでの怠慢や不足は後々大きな問題を引き起こします。

品質が低下すると、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなり、顧客からの信頼を失うことになります。

例えば、物理学の実験では、データの再現性や正確性が非常に重要です。

同様に、ITプロジェクトでも品質管理が不十分であれば、製品の信頼性が低下し、ユーザーの満足度が低下するのは避けられません。

物理学と品質管理の共通点物理学では、実験を通じて得られたデータの精度と信頼性が研究の基盤となります。

例えば、物理学の実験で同じ条件下で複数回実験を行い、データの一貫性を確認することは、結果

0

試験環境の不足が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、試験環境の不足がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

試験環境が不足しているとは、プロジェクトの進行中に十分なテストや検証が行える環境が整っていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

試験環境の重要性物理学や数学においても、適切な環境での実験や検証は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験条件が整っていなければ、正確なデータを得ることができません。

同様に、数学の問題解決でも、適切な環境での検証がなければ、解答の正確性を保証することが難しくなります。

試験環境の不足は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

試験環境の不足が招く具体的な問題品質の低下:十分なテストが行えないため、バグや不具合が多く残る可能性が高い。

納期の遅延:試験環境が整っていないため、テストに時間がかかり、プロジェクトが予定通りに進まない。

コストの増加:不具合の修正に多くの時間とリソースが必要となり、プロジェクトのコストが増加する。

信頼性の欠如:成果物の信頼性が低下し、クライアントの期待に応えられないことが多い。

物理学と試験環境の共通点物理学では、実験や観測の計画を立てる際に、適切な環境での実験が成功の鍵です。

例えば、天文学の観測では、望遠鏡や観測装置のキャリブレーション

0

要件の不整合が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、要件の不整合がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

要件の不整合とは、プロジェクトの各部分が相互に矛盾している状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

要件の不整合の影響物理学や数学においても、初期条件や仮定の整合性は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験条件が矛盾していると、正確なデータを得ることができません。

同様に、数学の証明でも、前提条件が矛盾していると、論理的に一貫した解を導き出すことができません。

要件の不整合は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

要件の不整合が招く具体的な問題開発の停滞:要件が相互に矛盾しているため、開発者が次に何をすべきかが不明確になり、作業が停滞する。

品質の低下:矛盾した要件に基づいて開発された成果物は、一貫性を欠き、品質が低下する。

納期の遅延:要件の不整合を解決するために多くの時間がかかり、プロジェクトが予定通りに進まない。

コストの増加:要件の矛盾を解決するために追加の作業が発生し、コストが増加する。

物理学と要件の整合性の共通点物理学では、実験や観測の計画を立てる際に、全ての条件が一貫していることを確認することが成功の鍵です。

例えば、粒子加速器の実験では、全ての初期条件と境界条件が整合している必要があり

0

評価基準が不明確で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、評価基準が不明確であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

評価基準が不明確とは、プロジェクトの成功や成果物の品質を評価するための明確な基準が設定されていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

評価基準の重要性物理学や数学においても、明確な評価基準は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験結果を評価するための明確な基準が必要です。

基準がなければ、データの解釈が曖昧になり、正確な結論を導くことが難しくなります。

同様に、数学の問題解決でも、解答の正確さや論理の一貫性を評価するための基準が必要です。

評価基準が不明確な状態は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

評価基準が不明確な場合の具体的な問題期待値の不一致:クライアントと開発者の間で成果物の品質に対する期待が一致せず、納品物が期待に沿わないことが多い。

品質の低下:評価基準が不明確なため、開発者が品質を維持するための具体的な指針を持たず、成果物の品質が低下する。

納期の遅延:評価基準が不明確なため、開発者が何度も修正を求められ、プロジェクトが予定通りに進まない。

コミュニケーションの不足:評価基準が不明確なため、クライアントと開発者の間でコミュニケーションが不足し、誤解や摩擦が生じる。

0

評価基準が不明確で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、評価基準が不明確であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

評価基準が不明確とは、プロジェクトの成功や成果物の品質を評価するための明確な基準が設定されていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

評価基準の重要性物理学や数学においても、明確な評価基準は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験結果を評価するための明確な基準が必要です。

基準がなければ、データの解釈が曖昧になり、正確な結論を導くことが難しくなります。

同様に、数学の問題解決でも、解答の正確さや論理の一貫性を評価するための基準が必要です。

評価基準が不明確な状態は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

評価基準が不明確な場合の具体的な問題期待値の不一致:クライアントと開発者の間で成果物の品質に対する期待が一致せず、納品物が期待に沿わないことが多い。

品質の低下:評価基準が不明確なため、開発者が品質を維持するための具体的な指針を持たず、成果物の品質が低下する。

納期の遅延:評価基準が不明確なため、開発者が何度も修正を求められ、プロジェクトが予定通りに進まない。

コミュニケーションの不足:評価基準が不明確なため、クライアントと開発者の間でコミュニケーションが不足し、誤解や摩擦が生じる。

0

プロジェクトの優先順位が不明確で招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、プロジェクトの優先順位が不明確であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

優先順位が不明確とは、プロジェクト内のタスクや機能の重要度や緊急度が明確に定められていない状態を指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

優先順位の重要性物理学や数学においても、タスクの優先順位を明確にすることは極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験手順やデータ収集の順序を適切に設定することで、効率的かつ正確な実験が可能になります。

同様に、数学の問題解決でも、重要なステップを優先して取り組むことで、効率的に問題を解決することができます。

優先順位が不明確な状態は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

優先順位が不明確な場合の具体的な問題リソースの無駄遣い:重要でないタスクに時間やリソースを費やしてしまい、本当に重要なタスクが後回しになる。

進捗管理の困難:どのタスクを優先すべきかが不明確なため、プロジェクトの進行状況を正確に把握することが難しい。

品質の低下:重要なタスクが適切に処理されないため、最終的な成果物の品質が低下する。

納期の遅延:優先順位が明確でないため、重要なタスクの完了が遅れ、プロジェクトが予定通りに進まない。

物理学と優先順位の共通点物理学では、実験や観測の計

0

プロジェクト管理ツールの未使用が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、プロジェクト管理ツールの未使用がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

プロジェクト管理ツールは、プロジェクトの進行状況を把握し、タスクの割り当てやスケジュールの管理を効率的に行うためのツールです。

これが未使用だと、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

プロジェクト管理ツールの重要性物理学や数学においても、効率的な管理は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験計画を詳細に立て、その進行状況を記録・管理することで、正確なデータを得ることができます。

同様に、数学の研究でも、証明や解法のステップを詳細に記録し、進行状況を管理することで、効果的に問題を解決することができます。

プロジェクト管理ツールの未使用は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

プロジェクト管理ツールの未使用が招く具体的な問題進捗管理の困難:プロジェクトの進行状況を把握することが難しくなり、タスクの進捗が遅れることが多い。

コミュニケーションの不足:チームメンバー間での情報共有が不足し、誤解や情報の漏れが発生しやすくなる。

タスクの重複:タスクの割り当てが不明確なため、同じ作業が複数人によって行われ、リソースの無駄遣いが発生する。

納期の遅延:スケジュール管理が不十分なため、プロジェクトが予定通りに進まず、納期に間に合

0

数学と物理で数学的思考が身につかない理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理で数学的思考が身につかない」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:問題の解き方を暗記してしまう

数学や物理の問題を解く際に、解き方を暗記するだけでは数学的思考が身につきません。

解き方を理解せずに暗記してしまうと、新しい問題に対応できなくなります。

理解せずに解くことが習慣化すると、数学的思考力が育ちません。

理由2:理解せずに公式を使う

数学や物理の公式を理解せずに使うことも、数学的思考が身につかない原因となります。

公式の背後にある理論や概念を理解しないまま使うと、応用力がつきません。

公式をただ覚えるのではなく、その意味を理解することが重要です。

理由3:抽象的な思考に慣れていない

数学的思考は抽象的な思考を必要としますが、多くの学生は具体的な事例に頼りがちです。

抽象的な概念を理解するためには、訓練が必要です。

具体的な事例から抽象的な概念を引き出す力を養うことが求められます。

理由4:批判的思考が不足している

数学的思考には、批判的思考が欠かせません。

与えられた情報を鵜呑みにせず、自分で考え、疑問を持つことが重要です。

批判的思考が不足していると、深い理解に至らず、応用力がつきません。

【克服方法】・理解を重視した学習を行う

解き方を暗記するのではなく、理解を

0

数学と物理に興味を持てない理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理に興味を持てない」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:抽象的で具体性がない

数学や物理は抽象的な概念が多く、具体性に欠けるため、学生が興味を持ちにくいです。

具体的なイメージを持つことが難しいため、現実とのつながりを感じにくくなります。

理由2:日常生活との関連が見えにくい

数学や物理の内容が日常生活とどのように関連しているかが見えにくいと、興味を持ちにくくなります。

学んだ知識がどのように役立つかを理解できないと、モチベーションが低下します。

理由3:難解であると感じる

数学や物理は難解であると感じることが多く、理解が進まないと興味を失いやすいです。

理解が難しいと、学習への意欲が低下し、興味を持てなくなります。

理由4:成功体験が少ない

数学や物理で成功体験を積むことが少ないと、興味を持ちにくくなります。

成功体験があると、自信がつき、さらに学びたいという意欲が湧きますが、失敗が続くと興味を失います。

【克服方法】・具体例を活用する

抽象的な概念を具体的な例で説明することで、学生が興味を持ちやすくなります。

例えば、物理の力学を日常の運動現象に関連付けたり、数学の統計を実際のデータを使って学習することで、具体的なイメージが持てるようになります。

日常生活との関連を示

0

ドキュメントの不備が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、ドキュメントの不備がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

ドキュメントの不備とは、プロジェクトの進行に必要な情報や仕様が十分に記載されていないことを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

ドキュメントの重要性物理学や数学においても、詳細なドキュメントは極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験計画や結果を詳細に記録することで、再現性のある実験を行うことができます。

同様に、数学の研究でも、証明や解法のステップを詳細に記録することで、後から見直す際の参考になります。

ドキュメントの不備は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

ドキュメントの不備が招く具体的な問題理解の齟齬:必要な情報が記載されていないため、クライアントと開発者の間で誤解が生じやすい。

品質の低下:仕様が不明確なため、開発者が適切な解決策を見つけることが難しく、成果物の品質が低下する。

納期の遅延:不備なドキュメントにより、開発者が追加の情報を求めるために時間がかかり、プロジェクトが予定通りに進まない。

コストの増加:ドキュメントの不備を補うために追加の作業が発生し、コストが増加する。

物理学とドキュメントの共通点物理学では、実験や観測の計画を立てる際に、詳細なドキュメントを作成することが成功の鍵

0

数学と物理のテストがプレッシャーになる理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理のテストがプレッシャーになる」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:試験の重要性が高い

数学や物理のテストは、成績に大きな影響を与えるため、学生にとって非常に重要です。

このため、テストのプレッシャーが大きくなり、試験前に緊張や不安を感じることが多くなります。

理由2:準備が不十分

試験前に十分な準備ができていないと、テストへのプレッシャーが増します。

準備不足は不安感を助長し、試験当日に実力を発揮できなくなる原因となります。

理由3:時間制限がある

数学や物理のテストには時間制限があります。

この制限時間内にすべての問題を解くことが求められるため、時間管理が難しく、プレッシャーがかかります。

理由4:間違いを恐れる

学生はテストで間違えることを恐れ、プレッシャーを感じることがあります。

間違いを恐れることで、試験中に自信を持って問題に取り組むことができなくなり、結果的に成績が低下することがあります。

【克服方法】・計画的な準備を行う

試験前に計画的な準備を行うことで、プレッシャーを軽減できます。

早めに学習計画を立て、少しずつ学習を進めることで、試験前に十分な準備が整います。

計画的な学習は、自信を持って試験に臨むための基盤となります。

・模擬試験を活用する

模擬試験を

0

適切なタスク分割がされていないことが招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、適切なタスク分割がされていないことがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

適切なタスク分割とは、プロジェクト全体を小さな作業単位に分割し、それぞれのタスクを明確に定義することを指します。

これが欠如すると、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

タスク分割の重要性物理学や数学においても、大きな問題を小さな部分に分割して解決することは非常に重要です。

例えば、物理学の実験では、全体の実験計画を小さなステップに分割し、それぞれのステップでデータを収集・分析します。

同様に、数学の問題解決でも、複雑な問題を小さな部分問題に分解し、一つずつ解決していきます。

適切なタスク分割は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

タスク分割が不適切な場合の具体的な問題進捗管理の困難:タスクが明確に定義されていないため、プロジェクトの進捗状況を把握することが難しい。

責任の不明確:タスクが曖昧であるため、誰がどの作業を担当するかが不明確になり、責任の所在が曖昧になる。

品質の低下:適切に分割されていないタスクは、一貫性を欠き、最終的な成果物の品質が低下する。

納期の遅延:タスクが適切に分割されていないため、予期しない問題が発生し、プロジェクトが予定通りに進まない。

物理学とタスク分割の共通点物理学では、実験や観測の

0

頻繁な仕様変更が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、頻繁な仕様変更がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

頻繁な仕様変更とは、プロジェクトの進行中に要件や設計が何度も変更されることを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。頻繁な仕様変更の影響物理学や数学においても、問題設定や実験条件の頻繁な変更は大きな問題となります。

例えば、物理学の実験では、実験条件を頻繁に変更すると、データの一貫性が失われ、正確な結論を導くことが難しくなります。

同様に、数学の問題解決でも、問題設定が頻繁に変更されると、解法が複雑化し、解答が見つかりにくくなります。

頻繁な仕様変更は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。頻繁な仕様変更が招く具体的な問題品質の低下:設計や要件が何度も変更されるため、開発者が一貫した品質を保つことが難しくなる。

納期の遅延:仕様変更によって作業が増えるため、プロジェクトが予定通りに進まないことが多い。

コストの増加:変更に対応するために追加の作業が発生し、コストが増加する。

モチベーションの低下:頻繁な変更により、開発者のモチベーションが低下し、生産性が落ちる。物理学と仕様変更の共通点物理学では、実験や観測の計画を立てる際に、条件を頻繁に変更しないことが成功の鍵です。

例えば、天文学の観測では、観測条件を一定に保つこ

0

数学と物理の参考書が難解である理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の参考書が難解で苦手になる」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:専門用語が多い

数学や物理の参考書には、専門用語が多く使われています。

専門用語の意味を理解しないまま読み進めると、内容が難解に感じられます。

これが、学生が参考書を理解しにくい原因の一つです。

理由2:説明が抽象的

数学や物理の参考書では、抽象的な説明が多いことがあります。

具体的な例や視覚的な説明がないと、理解が難しくなります。

抽象的な説明だけでは、学生が内容を具体的にイメージしにくくなります。

理由3:進行が早い

参考書の内容が進行が早いと、学生は内容を十分に理解する時間が取れません。

特に、新しい概念や複雑な理論を学ぶ際には、じっくりと時間をかけて理解することが重要です。

進行が早すぎると、理解が追いつかないことがあります。

理由4:演習問題が少ない

参考書には、理論だけでなく演習問題も含まれていることが重要です。

しかし、演習問題が少ないと、学んだ理論を実際に応用する機会が減ります。

これにより、理解が浅くなり、応用力がつきにくくなります。

【克服方法】・専門用語を事前に学ぶ

参考書を読む前に、専門用語を事前に学んでおくことが重要です。

専門用語の意味を理解しておくことで、参考書の内容がわかりや

0

数学と物理が演習不足で苦手になる理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理が演習不足で苦手になる」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:理論だけで理解しようとする

数学や物理は理論を理解するだけではなく、実際に問題を解くことで応用力を養うことが重要です。

しかし、理論を学ぶだけで演習を十分に行わないと、知識が定着しにくく、応用力が身につきません。

理由2:演習量が不足している

数学や物理の演習量が不足していると、問題を解く経験が少なくなります。

これにより、実際のテストや試験での問題解決能力が低下します。

多くの問題に取り組むことで、理解が深まり、応用力が向上します。

理由3:反復学習が不足している

一度学んだだけでは知識は定着しません。

数学や物理では、同じタイプの問題を繰り返し解くことで、知識が定着し、応用力が身につきます。

反復学習が不足していると、理解が浅くなり、問題を解くのが難しくなります。

理由4:解答の確認が不十分

演習問題を解いた後、その解答を確認し、間違いを修正することが重要です。

解答の確認が不十分だと、同じ間違いを繰り返してしまい、学習効果が低下します。

正しい解答を理解し、間違いを修正することで、理解が深まります。【克服方法】・理論と演習をバランスよく行う

理論を学ぶだけでなく、必ず演習問題に取り組むことが重要です。

理

0

スキルギャップが招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、発注者と受注者のスキルギャップがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

スキルギャップとは、発注者が求める技術や知識と受注者が提供できる技術や知識の間に大きな差があることを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

・スキルギャップの影響物理学や数学においても、知識やスキルのギャップは大きな問題となります。

例えば、物理学の研究では、チームメンバー全員が同じレベルの知識を持っていなければ、実験の進行やデータ解析に支障をきたすことがあります。

同様に、数学の授業でも、生徒と教師の間に大きなスキルギャップがあると、効果的な教育が難しくなります。

スキルギャップは、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

スキルギャップが招く具体的な問題

コミュニケーションの困難:発注者と受注者の間で技術的な共通理解が不足しているため、正確な指示やフィードバックが難しい。

品質の低下:受注者が発注者の要求に応えるためのスキルや知識を持っていないため、成果物の品質が低下する。

納期の遅延:受注者がスキル不足を補うために時間がかかり、プロジェクトが予定通りに進まない。

コストの増加:スキル不足を補うために追加のトレーニングや外部の専門家を雇う必要が生じ、コストが増加する。

・物理学とスキルギャップの共

0

非現実的な納期が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、非現実的な納期がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

非現実的な納期とは、プロジェクトの複雑さやリソースに対して過度に短い期間を設定することを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

・非現実的な納期の影響物理学や数学においても、時間の管理は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験計画やデータ収集に十分な時間を確保しなければ、正確なデータを得ることができません。

同様に、数学の問題解決でも、適切な時間を割り当てることで、正確な解答を導き出すことができます。

非現実的な納期は、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

非現実的な納期が招く具体的な問題

品質の低下:短期間での開発が強いられるため、十分なテストやレビューが行われず、品質が低下する。

ストレスの増加:開発者に過度なプレッシャーがかかり、ストレスが増大し、生産性が低下する。

納期遅延:納期が非現実的であるため、結局は納期に間に合わず、遅延が発生することが多い。

チームのモチベーション低下:非現実的な目標に対するフラストレーションが溜まり、チームのモチベーションが低下する。

・物理学と納期の共通点物理学では、実験や観測の計画を立てる際に、十分な時間を確保することが成功の鍵です。

例えば、宇宙の観測では、データ

0

数学と物理の講師の説明がわかりにくい理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の講師の説明がわかりにくい」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:専門用語が多い

数学や物理の講義では、専門用語が多く使われます。

専門用語の意味を理解しないまま講義を受けると、内容が難解に感じられます。

これが、学生が講師の説明を理解しにくい原因の一つです。

理由2:抽象的な説明が多い

数学や物理は抽象的な概念が多いため、講師の説明も抽象的になりがちです。

具体的な例や視覚的な説明がないと、理解が難しくなります。

抽象的な説明だけでは、学生がイメージを持ちにくく、理解が進まないことがあります。

理由3:進行が早すぎる

講義の進行が早すぎると、学生は内容を十分に理解する時間が取れません。

特に、新しい概念や複雑な理論を学ぶ際には、じっくりと時間をかけて説明が必要です。

進行が早すぎると、理解が追いつかないことが多いです。

理由4:質問しにくい環境

講義中に質問しにくい環境だと、わからないことをその場で解決できません。

質問ができないと、理解が深まらず、次の内容についていけなくなります。

質問しやすい環境が整っていないと、学習がスムーズに進まないことが多いです。

【克服方法】・専門用語を事前に学ぶ

講義を受ける前に、専門用語を事前に学んでおくことが重要です。

専門用語の意味

0

.jpg)

数学と物理の応用が難しい理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の応用が難しい」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:基本的な理解が不十分

数学や物理の応用問題に取り組むためには、基本的な概念や公式の理解が必要です。

しかし、基礎がしっかりと身についていないと、応用問題を解くのは非常に難しくなります。

基礎の理解が不十分なままでは、応用力を養うことができません。

理由2:応用力が求められる

応用問題は、単に公式を使うだけではなく、状況に応じてその公式をどう適用するかを考える力が必要です。

この応用力を養うには、多くの演習が必要ですが、演習が不足していると、応用力がつきません。

そのため、応用問題が難しく感じるのです。

理由3:複数の概念を組み合わせる必要がある

応用問題では、複数の概念や公式を組み合わせて解く必要があることが多いです。

これにより、問題が複雑になり、理解が難しくなります。

複数の概念をどう結びつけるかを理解するためには、深い理解と練習が求められます。

理由4:問題の文脈理解が難しい

応用問題は、現実の状況や複雑なシナリオを含むことが多いです。

そのため、問題の文脈を理解することが難しく、解答にたどり着くのが困難になります。

文脈理解の力を養うためには、読解力も重要です。

【克服方法】・基本を徹底的に学ぶ

まずは、基礎的

0

不適切な予算設定が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、予算が不適切であることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

予算の不適切さとは、プロジェクトに必要なリソースや時間を適切に見積もれず、過剰なコスト削減や予算の過大設定が行われることを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、最終的な成果物が期待に沿わないことが多くなります。

予算の不適切さの影響物理学や数学においても、リソースの適切な配分は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、必要な機器や材料が揃っていないと、正確なデータを得ることができません。

同様に、数学の問題解決でも、適切な時間と努力が投入されなければ、正確な解答を導き出すことが困難です。

予算の不適切さは、プロジェクト全体の品質や成果に大きな影響を与えます。

予算の不適切さが招く具体的な問題

リソース不足:必要なリソースが不足しているため、プロジェクトの進行が滞り、品質が低下する。

過剰なコスト削減:過度なコスト削減が行われ、必要な機能や品質が犠牲にされる。

納期遅延:予算が適切に見積もられていないため、プロジェクトが予定通りに進まず、納期に間に合わないことが多い。

モチベーションの低下:予算が不足していると、チームメンバーのモチベーションが低下し、生産性が落ちる。

数学と予算の共通点数学では、問題を解くために必要なリソースや努力を適切に配分することが成功の鍵です。

0

コミュニケーション不足が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、コミュニケーション不足がプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

コミュニケーション不足とは、クライアントと開発者の間で情報や意見の共有が不十分であることを指します。

これが原因で、プロジェクトの進行が滞り、結果として期待通りの成果物が得られないことが多くなります。

コミュニケーション不足の影響物理学や数学においても、情報の共有は極めて重要です。

例えば、物理学の実験では、実験計画やデータの共有が不十分であると、実験結果が正確に解釈されず、誤った結論を導くことになります。

同様に、数学の問題解決でも、問題の理解や解法の過程を明確に共有することが不可欠です。

コミュニケーション不足は、計算ミスや誤解を招く原因となります。

コミュニケーション不足が招く具体的な問題

誤解の発生:クライアントと開発者の間で情報が正確に伝わらず、プロジェクトの方向性がズレることが多い。

納期の遅延:情報共有が不十分なため、問題が早期に発見されず、修正に時間がかかる。

品質の低下:必要な情報が伝わらないため、開発者が最適なソリューションを提供できない。

モチベーションの低下:コミュニケーション不足により、チームメンバーのモチベーションが低下し、生産性が落ちる。

物理学とコミュニケーションの共通点物理学では、実験データや理論の共有が非常に重要です。

例えば、研究チームが実験結果

0

数学と物理の問題が難解である理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の問題が難解である」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:複雑な計算が多い

数学や物理の問題は、複雑な計算を含むことが多いです。

計算が複雑になると、解くのに時間がかかり、理解が難しくなります。

特に、連立方程式や微分方程式など、複数のステップを必要とする計算は、学生にとって大きな負担となります。

理由2:抽象的な概念が多い

数学や物理は抽象的な概念を多く含んでいます。

これらの概念を具体的にイメージするのが難しいため、問題の理解が進みにくいです。

例えば、ベクトルや複素数、量子力学の概念など、抽象度が高いものは特に難解です。

理由3:応用力が求められる

数学や物理の問題は、基本的な知識を応用する力を求められます。

ただ覚えた公式や定理をそのまま使うだけではなく、問題の状況に合わせて適用しなければならないため、応用力が必要です。

これが、問題を難解に感じる原因となります。

理由4:多くの知識が必要

数学や物理の問題を解くためには、多くの知識が必要です。

一つの問題を解くために、複数の概念や公式を組み合わせる必要がある場合、知識の幅が求められます。

このため、知識が不足していると、問題を解くのが難しくなります。

【克服方法】・計算練習を積む

複雑な計算を克服するためには、計

0

数学と物理が記憶力に頼る理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理が記憶力に頼るために理解が難しい」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:公式や定理を暗記しなければならない

数学や物理では、多くの公式や定理を覚える必要があります。

例えば、物理の運動方程式や数学の三角関数の公式など、これらを暗記するのは大変です。

覚えることが多いため、記憶力に頼る部分が大きくなります。

理由2:膨大な知識を保持しなければならない

数学や物理の学習には、膨大な知識を保持しなければなりません。

このため、記憶力に大きく依存することになります。

知識が断片的だと、問題を解くのが難しくなります。

理由3:覚えた内容を応用する力が求められる

数学や物理では、覚えた公式や定理を実際の問題に応用する力が求められます。

ただ暗記するだけではなく、それをどう使うかを理解することが難しいです。

これが、記憶力だけでは不十分と感じる原因となります。

理由4:理解と記憶のバランスが難しい

理解と記憶のバランスを取るのが難しいです。

理解が深まらないうちに覚えようとすると、応用が利かなくなります。

逆に、覚えることに集中しすぎると、理解が追いつかないこともあります。

【克服方法】・理解を優先する

まずは、理解を優先することが重要です。

公式や定理をただ暗記するのではなく、その背

0

期待値管理の欠如が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際に、期待値の管理が不足していることがプロジェクトの失敗を招く大きな要因の一つです。

期待値の管理とは、クライアントと開発者の間でプロジェクトの成果物や進行状況に関する共通の理解を持つことを指します。

これが欠如すると、プロジェクトは予期しない方向に進むことが多く、結果的に両者の不満が募ることになります。

期待値管理の重要性物理学や数学においても、初期の仮定や前提条件を明確にすることは非常に重要です。

例えば、物理の実験では、期待される結果を事前に明確にし、それに基づいて実験を設計します。

同様に、数学の問題解決でも、問題の前提条件を正確に理解し、それに基づいて解法を構築します。

期待値の管理ができていないと、結果が予測できず、無駄な試行錯誤が増えるばかりです。

期待値管理の不足が招く具体的な問題成果物の質の低下:クライアントの期待と開発者の理解が一致していないため、納品物が期待に沿わないことが多い。

コミュニケーションの齟齬:期待値が共有されていないため、クライアントと開発者の間で誤解や摩擦が生じやすい。

スコープの変更:プロジェクトの途中で新たな要求が追加されることが多く、計画から逸脱することがある。

納期遅延:期待値の管理が不足していると、計画通りにプロジェクトが進まず、納期に間に合わないことが多い。

数学と期待値管理の共通点数学では、問題を解くために必

0

要件定義の不足が招くITプロジェクトの失敗:物理学科出身の元数学教師プログラマーの視点

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。要件定義ができていないことが、クラウドソーシングでIT関連の仕事を発注する際にプロジェクトが上手くいかない要因の一つです。

これは、多くのプロジェクトで見落とされがちな重要なステップであり、特にクラウドソーシングにおいてその影響は顕著です。

物理学科出身の元数学教師である私にとって、要件定義の重要性は数式や物理法則と同じくらい明確なものです。

要件定義がなければ、まるで初期条件が定まらないまま複雑な方程式を解こうとするようなものです。

プロジェクトの全体像が曖昧であると、開発者は正確なソリューションを提供することが困難になります。

要件定義の重要性要件定義とは、プロジェクトの目標、機能、制約条件、納期、予算などを明確にするプロセスです。

これは、プロジェクトの成功を左右する基盤であり、ここでの曖昧さや不備は後々大きな問題となります。

要件が明確でない場合、開発者は自分の解釈に基づいて作業を進めるため、結果的にクライアントの期待とは異なる成果物が生まれることがあります。

例えば、物理学の実験では、初期条件や境界条件が明確でなければ、実験結果は予測不可能なものとなります。

同様に、要件定義が不十分なITプロジェクトは、予測不可能な結果を招きやすいのです。

物理学と要件定義の共通点物理学では、問題を解くためには初期条件を正確に設定し、それに基づいて方程式を解く必要があります。

ITプロジェクトでも同様に、正確な

0

数学と物理が理解するのに時間がかかる理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の理解に時間がかかる」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。【理由】理由1:理解に必要な時間が不足している数学や物理は複雑な概念や理論を含んでおり、それを理解するためには時間がかかります。

しかし、多くの学生は学校の授業や宿題に追われ、十分な時間を確保できないことが多いです。

これが、理解が進まない一因です。

理由2:繰り返しの学習が不足している

数学や物理は、繰り返し学習することで理解が深まる科目です。

一度学んだだけでは完全に理解できないことが多く、繰り返し学ぶことでようやく理解が定着します。

しかし、繰り返しの学習が不足していると、理解が浅くなってしまいます。

理由3:基本の積み重ねが不十分

数学や物理は、基本の上に応用が積み重なる科目です。

基本がしっかりしていないと、応用問題を解くのが難しくなります。

基本をしっかりと理解しないまま進んでしまうと、理解に時間がかかる原因となります。

理由4:集中力の維持が難しい

長時間にわたって数学や物理の問題に取り組むことは、集中力を要します。

しかし、集中力が途切れると、理解が進まなくなります。

特に難しい問題に取り組むときには、集中力の維持が難しく、理解に時間がかかることがあります。

【克服方法】・学習時間を確保する

まずは、十分な学習時間

0

数学と物理の数式が複雑すぎる理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

林業のアプリを作ったり、学校の教員向けに講演をしています。本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の数式が複雑すぎて理解できない」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。【理由】理由1:数式の多さに圧倒される

数学や物理の学習において、多くの学生が数式の多さに圧倒されます。

数式が多くなると、どの数式を使えばよいのか、どのように使えばよいのかがわからなくなり、理解が難しくなります。

これが、数学や物理を苦手とする原因の一つです。

理由2:計算ミスが頻発する

複雑な数式は計算ミスを誘発しやすいです。

一つのミスが解答全体に影響を及ぼし、正しい答えにたどり着けなくなることがあります。

これにより、学生は数学や物理に対して苦手意識を持つようになります。

理由3:数式の意味が理解できない

数式の意味を理解することが難しいと、ただの記号の羅列に見えてしまいます。

例えば、物理の運動方程式や数学の微分方程式など、数式の背後にある概念や理論を理解できないと、問題を解くのが困難になります。

理由4:応用が難しい

基本的な数式を覚えても、それを実際の問題に応用するのが難しいです。

特に、複数の数式を組み合わせて解かなければならない問題では、どの数式をどう使えばよいのかがわからず、混乱してしまいます。

【克服方法】・基本的な数式を徹底的に理解する

まずは、基本的な数式を徹底的に理解することが重要です。

基本的

0

数学と物理が抽象的すぎる理由とその対策:元数学教師が語る

こんにちは。

私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。

本日は、多くの学生が直面する「数学と物理が抽象的すぎて理解できない」という問題についてお話しします。

この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:視覚的なイメージが持てない数学や物理は抽象的な概念を多く含んでいます。

例えば、数学の「虚数」や「微分積分」、物理の「電磁場」や「量子力学」の概念など、具体的なイメージを持つことが難しいため、理解が困難になります。

これが、学生が数学や物理を難しいと感じる一因です。

理由2:日常生活との関連性が薄い

数学や物理の抽象的な概念は、日常生活で直接体験することが少ないため、実感を持って理解することが難しいです。

例えば、微積分の概念やシュレディンガー方程式の波動関数など、日常生活では目に見えない現象を扱うため、抽象的すぎて理解が追いつかないことがあります。

理由3:理論が複雑である

数学や物理の理論は非常に複雑で、基礎的な知識がしっかりと身についていないと理解が難しいです。

例えば、大学生でも物理の相対性理論や数学の線形代数学など、初めて学ぶ学生にとっては、その複雑さが理解の障壁となります。

理由4:教科書や授業の説明が抽象的

教科書や授業の説明が抽象的であることも、理解を難しくする要因の一つです。

具体的な事例や図を用いずに理論のみで説明されると、学生はその内容を実感として理解しにくくなります。

【克服方法】・基礎的な概念を具体例で学ぶ

抽象的な概念を理解するためには、

0

数学と物理の基本が理解できない理由とその克服方法:元数学教師が語る

こんにちは。私は物理学科を卒業し、数学教師としての経験を積んだ後、現在はプログラマーとして活動している酒井純です。本日は、多くの学生が直面する「数学と物理の基本が理解できない」という問題についてお話しします。この問題の原因と、その克服方法について、私の経験と視点から共有したいと思います。

【理由】理由1:基礎的な概念の理解不足

数学や物理の基本が理解できない理由の一つは、基礎的な概念の理解不足です。例えば、数学では「数とは何か」「方程式とは何か」といった基本的な概念が理解できていないと、応用問題に取り組むのは非常に困難です。物理でも同様に、「力とは何か」「エネルギー保存の法則とは何か」といった基本的な概念が理解できていないと、問題を解くのが難しくなります。

理由2:抽象的な概念への抵抗感

数学や物理は抽象的な概念を多く含んでいます。この抽象性が理解の障害になることがあります。具体的なイメージを持つことが難しいため、どうしても抵抗感を感じてしまうのです。例えば、数学の「無限大」や物理の「波動関数」など、具体的に目に見えないものを理解するのは容易ではありません。

理由3:演習不足

理論を理解するだけではなく、実際に問題を解く練習が不足していることも大きな要因です。数学も物理も、理論を応用する力をつけるためには、多くの演習をこなす必要があります。しかし、演習を怠ると、理解が浅くなり、応用力もつきません。

理由4:適切な教材やリソースの欠如

適切な教材やリソースがないと、学習は困難になります。難解な教科書や、わかりにくい参考書では、基本を理解するのが難しくなります。理解を深めるためには

0

4月ダッシュが大事な3つの理由

2024年度が本格的に始まりました。新中1生や新高1生は入学式や宿泊研修などに追われて、なかなか落ち着かない日々が続いているかもしれません。4月末から5月初旬にかけては約一週間の大型連休が控えており、学習ペースを調整したり、分からなくなった単元をまとめて復習するのにちょうど最適な時期です。言い方を変えると、ゴールデンウィーク中に態勢を立て直すことができなければ、そのまま夏休みに突入してしまうおそれもはらんでいます。学年が上がった場合も、急に授業内容が難しくなったり、先生が替わって授業がわかりにくくなったりして、調子を崩しやすい時期でもあります。春のスタートダッシュをうまく決められるかどうかは、この一年間の学業成績を占う上で非常に重要になってきます。4月~5月連休中は私もいくつかの特別授業講座を準備して、意欲ある中高生に学びの場を提供します。準備ができましたらお知らせします。今の時期は比較的授業枠に余裕がありますので、私の授業を受けてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。

0

【数学】中学1年生で得意・苦手の分岐点になる分野

こんにちは!ゆんすけです!私は大学まで数学を学習をしていて、ずっと得意でした。学生時代の経験・家庭教師での経験から私が感じた、中学1年生で学ぶ内容で得意・苦手になる分岐点になる内容を書きたいと思います。中学1年生で学ぶ全内容①正負の数:数の大小、絶対値の概念を学ぶ、はじめてマイナスの概念を学ぶ。また、加減乗除や素数、素因数分解を学びます。②文字式:文字式での表し方、文字式の代入や加減乗除を行なう。③一次方程式:一次式の方程式を解きます。今後、「連立方程式」「二次方程式」を学んでいくので今後の基本になるもの。④比例・反比例:今後学んでいく、「一次関数」「二次関数」の基本となる分野。比例とは反比例とはなにかを学んでいく。⑤平面図形:直線と図形、図形の移動、基本の図形、円とおうぎ形を学びます。⑥空間図形:立体と空間図形、空間における平面と直線、立体の構成、立体の体積・表面積を学びます。⑦データの分布:度数分布表、ヒストグラム、相対度数を学びます。得意・不得意の分岐点になる分野①正負の数今後の数学を学ぶに当たっての基礎になる分野になるので重要です。特にマイナスが入った加減乗除が得意・不得意の人に分かれます。はじめて学ぶ概念でもあるが今後の数学の基礎中の基礎なので分からないところがあればすぐに潰しておかないと今後、数学が不得意になっていしまいます。④比例・反比例先ほどに書いていたとおり、中学2年生・中学3年生の時に学ぶ内容になる一次関数・二次関数の基本となる分野になるのでこの内容をしっかり抑えないと今後、不得意になる。この内容に関して最も理解欲しいものは、式の形とグラフの概形がどのように

0

【祝】合格でました、その2

前回の記事に続き、またしても嬉しいお知らせが。国立理系志望の生徒さんから合格のご報告がありました!Bさん(高3生)と初めてお話ししたのは秋ごろでした。その時点では、状況的には結構危険でした💦数学と化学を教えていましたが、やはり初めてみる問題と対峙した時に動揺してしまったり、いつもできていることを取りこぼしてしまうことが多く、なかなか点数が安定しないでいました。私がいつも受験生に言っていることがあります。それは「良くも悪くも、1ヶ月やそこらで人間の能力は劇的に変化しない。それよりも、自分の持っている能力をまずは出し切ることに集中しなさい。まずは、問題文を丁寧に読む。普段できていることを丁寧にこなす。できなければさっさと次に行く。難しい問題にかじりついて時間を空費するより、できることだけ着実にやる。それが「出し切る」ということだよ」Bさんにもそれをたくさん伝え、実践してくれました。上を言い出したらキリがないけど、まずは基礎がいかに大事かと言うこと。それが結果に結びついて、とても嬉しいです。今年も新たな生徒さんに会えるのが楽しみです!

0

【祝】今年も合格者出ました!

この時期になると、受け持った生徒さんから嬉しいご報告をいただくことが増えます。つい先日もいただきました!昨年の夏頃から、化学を教えていたAさん(高校3年生)。最初は本当に化学が苦手すぎて、何から手をつけたらいいのかわからない状況だったそうです。志望校合格に向けて、毎週毎週コツコツとビデオチャットで授業させていただきました。私が口を酸っぱくして教えたのは・文科省発行の教科書を最大限に活用すること・教科書やセミナー化学を活用した復習・検算の心得・解答スピードアップのコツ・暗記のコツ・暗記をしないで乗り切る方法などなど。教えられることは全て、注ぎ込みました。すると、Aさんの真摯な努力もあり、ぐいぐい力が伸びていったのです。本当に見違えるようでした。あとでお母様に聞いてびっくりしたのが、Aさんにとっていつの間にか化学が「大好きな教科」になっていたということ。あれほど苦手で、成績も底辺だった教科が、です。最後には「化学は面白い」「もっと勉強してみたいと思う」とも言ってくれていたようで、教師冥利につきます…!結果的に、化学が数学や英語を超えて一番得点力のある科目になったそうです。そして、志望校合格を勝ち取ってくれました…!本当におめでとうございます。先日、こんな直筆のメッセージを寄せてくれました。Aさんにはこれからも学び続け、成長し続けていって、いつか誰かの力になってほしいと思います!!本当にありがとうございました。それでは、また次の授業で!

0

都道府県立高校の入試シーズン突入!

3月に入ると、各都道府県立高校の入試シーズンに入ります。すでに試験が終わったところもちらほらあるようですが、3月5日前後に例年試験が行われている県が多いです。全国高校入試問題正解(通称電話帳)を開いてみると、各自治体ごとに個性があり、解いていてなかなか楽しいものです。私が住んでいる大分県は、全国でも数学の図形の問題が難しいことで知られています。この一年は自分が住んでいる県の中学生を教えていなかったので、なかなか県立高校の問題に触れる機会がありませんでしたが、今は授業が少なくて比較的時間があるので、過去問を皆さんに紹介してみようと思います。問2の(2)がなかなかの曲者です。もしかしたら一瞬で解ける解法があるのかもしれませんが、答えを出すのに少し時間がかかりました。それ以上にパソコン上で図形を描画するコマンドをすっかり忘れてしまっていて、うまく画像にできるまでに2時間もかかってしまいましたが。皆さんもよかったら挑戦してみてください。

0

最強の数学勉強法の1つ「BTKS」

こんにちは!短期間で数学の成績を上げるすごい勉強法、知りたいですか?…なんだか詐欺みたいですね(笑)でも、これは詐欺ではありません。・計算はできるけど、記述が書けない・解説を読めばわかるのに、自分では書けない・たくさん練習しているつもりなのに、テストで点が取れないこういう生徒さんは、たいてい「形だけ暗記」して問題を解いています。なので、違う形の問題が出てしまった瞬間に思考停止→お手上げになるのです。きちんと点数に結びつけるには、表面的な暗記数学ではなく、「BTKS勉強法」がおすすめです。1人でできる勉強法ですし、これを繰り返すと間違いなく理解が深まります。そして応用問題にも怯まなくなります。…って、BTKSが何の略なのか?この続きは体験授業でお伝えします。それでは、また次の授業で♪あずまひろ

0

【YouTube更新】線形代数 ~行列の和・差・積~

動画のご視聴・またcoconalaをご利用頂いている皆さん

いつもありがとうございます!

YouTubeを更新しましたのでお知らせです。

今回の動画は線形代数の超入門編です。線形代数と言えば行列!行列を知らない、線形代数を勉強した事がない、という方でもこの動画を見れば・行列とは何か・行列の和・差・積の計算が理解できる様になります。線形代数の世界への入り口となる動画です。ぜひ最後までご視聴ください。またcoconalaでの解説依頼も受け付けておりますので

お気軽にご連絡ください^^

0

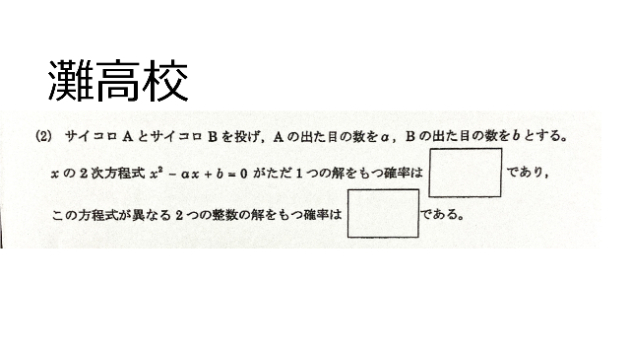

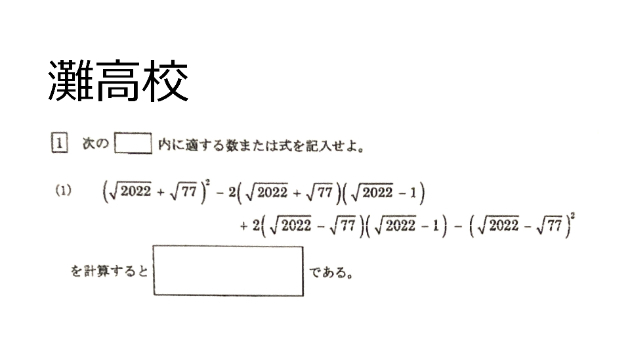

R4年度 灘高大問6

今日は灘中入試1日目です。受験者の皆さんの検討を祈ります(ラ・サール入試前の校内放送風)。一方、2月10・11日の灘高出願者は1月13日午後3時時点で130名。出願締め切りはまもなくですが、今年は何名受験するんでしょうか?灘の証明問題は、図に書き込んで証明ができるので親切設計ですね。やるべきことは割と掴みやすいですね。ただ、図が複雑なのでどこの共円点を見ていたのか混乱しました。

0

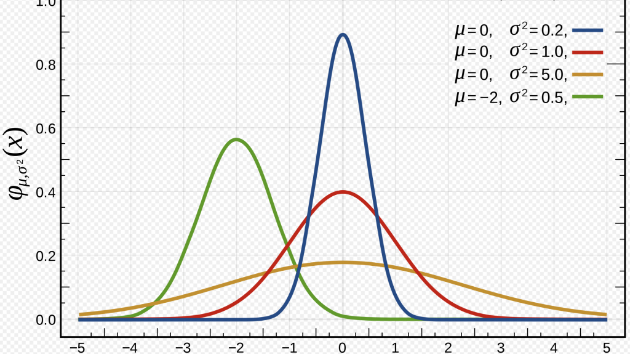

『芸能人格付けチェック』における確率

元日の能登半島地震の影響で休止となっていた、『芸能人格付けチェック』2024年お正月スペシャルが1週間遅れの、1月7日に放送されました。 基本ルールは『人気者でいこう!』の企画の1つだった、2000年代初頭と全く同じですが、2010年代中期からは2択だけでなく、3択の「絶対アカン問題」や、「絶対ありえへん問題」が登場しているため、「映す価値なし」になって画面から消えてしまうリスクがより増大しています。 その代わりに、最終問題の直前で「普通芸能人」だったチームが、最後の3択問題に正解すると、「一流芸能人」に復帰できる救済制度も設けられています。 「一流芸能人」or「映す価値なし」の確率は? では、「一流芸能人」で終わる確率と、「映す価値なし」となって画面から消えてしまう確率はどうなのか? その確率を、これから計算していきます。 なお、元号が令和に代わってからは、3問目が3択の「絶対アカン問題」と、最後の6問目が「絶対ありえへん問題」となっていますが、2024年の正月は企画の開始から25周年ということで、5問目も通常の2択ではなく、3択の「絶対アカン問題」となっていました。 これを踏まえると、計算の条件は以下のようになります。 <条件> ①:最初は全員「一流芸能人」からスタートするが、不正解の度にランクが「一流芸能人」→「普通芸能人」→「二流芸能人」→「三流芸能人」→「そっくりさん」→「映す価値なし」に下がってしまう。 ②:1問目と、2問目と、4問目は2択→正解なら現状維持、不正解を選ぶと1ランクダウン。 ③:3問目と、5問目は3択の「絶対アカン問題」→正解なら現状維持、不正

0

【YouTube更新】微分方程式 ~微分演算子を用いた解法~

動画のご視聴・またcoconalaをご利用頂いている皆さん

いつもありがとうございます!

YouTubeを更新しましたのでお知らせです。

微分演算子を用いた微分方程式の解法について解説した動画です。

coconalaで微分方程式に関する解説依頼を多く頂いておりますので、シリーズ化した9本目の微分方程式動画です。シリーズの動画を順にみて頂ければ基本から応用まで幅広く対応できる様になります。ご視聴よろしくお願いします!

またcoconalaでの解説依頼も受け付けておりますので

お気軽にご連絡ください^^

0

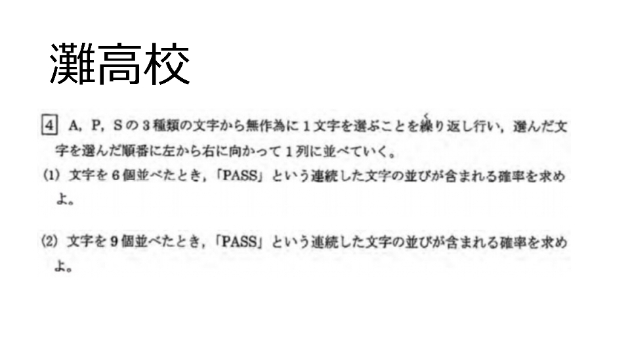

R4年度 灘高大問4

「PASSの確率」ですね。灘高は英進館の受験動員で福岡(その他九州)からの受験者が圧倒的に多いです。(灘高のH.P.に地域別受験者数と合格者数が載っています)。合格者数を受験者数で割ると、ざっくり50%くらいなので、求めた確率よりはPASSできますね。(灘高を受験するレベルの生徒での話ですが…)

0

思い込みではなく正しい認識をする!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

成功には様々な要素が絡み合いますが、その中でも特に重要なのが正しい認識です。何事も、誤った思い込みや曖昧な状態で進むことは避けるべきです。成功に向けて毎回最高の結果を出すためには、明確な指示と不明な点があれば積極的に質問することが欠かせません。

まず、自分のタスクや目標に対して思い込みに陥ることは避けるべきです。何かを達成する際、主観的な意見や過去の経験に基づく思い込みは、正確な判断を妨げることがあります。代わりに、客観的かつ事実に基づいた情報を求め、それを元に計画を立てることが成功への近道です。

指示が曖昧な場合、進む前にはっきりとした指針を確認することが大切です。曖昧なまま進むと、時間と労力を無駄にするだけでなく、誤った方向に進んでしまう可能性もあります。遠慮せずに質問し、確認することで、効率的にタスクを遂行することができます。

さらに、情報が不足している場合も、しつこく質問することが重要です。正確な情報が揃っていない状態で進むと、後で問題が発生する可能性が高まります。必要な情報が揃うまで確認を続け、基盤をしっかりと築くことで、成功への障害を最小限に抑えることができます。

結局のところ、成功への道は正しい認識から始まります。思い込みや曖昧な状態を排除し、明確な指示と十分な情報を得ることで、毎回最高の結果を生み出すことが可能です。成功には努力と計画が不可欠ですが、それを支えるのは正確な情報と的確な判断です。

0

年末年始の授業可能日程

2023年も年の瀬を迎えつつあります。公立の中高は今週末で冬休みを迎え、来年1月9日まで2週間ほどの冬休み期間に入ります。私が教えている私立の学校の生徒は既に冬休みに入っているところも多いです。大学受験生は共通テストまで一ヶ月を切り、受験生は毎日真剣に受験勉強に取り組んでいます。高校受験も早いところでは1月初旬に実施されます。この年末年始の過ごし方が合否を決めるのは言うまでもありません。この冬の年末年始の授業日程が大方固まりました。授業を入れられない日もありますが、12月31日から1月3日にかけては比較的余裕があります。また、そのほかの日程も、時間を選ばなければ授業を入れられる日があります。この冬休みに本気で学習に取り組みたい中高生、また、試験場で1点でも多く取りたい受験生、私は大歓迎です。お問い合わせいただければ、学習状況と将来の目標をお伺いした上で、この冬休みの間に最も学習効果の高い学習プランをご提案します。特に中高一貫校の中2~中3生は、この学年の成績が高3までずっと続くことが多いです。高校生の内容に入ると学習内容が難しくなり、遅れを取り戻すために必要な学習量も膨大になるので、ちょっとやそっとの努力では現状を変えることができなくなるからです。私は現在、中1から高3まで全ての学年の生徒を教えています。さまざまな地方に住んでいる生徒との出会いを通じて、私も学ぶことが多いです。この冬、大きく成長したい方をお待ちしています。授業可能な日程と時間帯12/25(月)19:00-23:0012/26(火)12:00-17:3012/27(水)18:00-23:0012/28(木)9:0

0

自分で解くことができました!

今日は少し気温が下がりましたが、それでも風も少なく比較的過ごしやすい一日でした。 今週は地域の小学校で懇談会が行われているようで、子どもたちの賑やかな声が聞こえてきましたよ。 さて、昨日の知識習得コースも皆、一生懸命勉強していました。 なかでも、証明を一から解くことに抵抗のあった中2生が、なんと自分で解くことができたんです! 「この問題は、この例題と似た解き方だから、嫌かもしれないけれど、例題を見ながらゆっくり自分で書いてみて。間違っていても良いので。」とお伝えしました。 するとしっかり書けていたんです。もちろん例題は参考にしたのですが、証明問題をいつも空白にしていたことを考えれば、もう充分です。 そのラボ生も何だかとても嬉しそうでしたし、おそらくこれからも少しは書いてみようと思ってくれるはず。 そんな様子を毎日見られることに感謝ですね。いつもありがとう!! それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。

0

直前期ほど伸びる! 直前期だから伸ばす!

2023年も残すところ一ヶ月になりました。時間の経過は本当に早いものです。24年春に大学を受験する皆さんは最後の追い込みの時期です。12月から1月にかけては、受験生が大きく2つに分かれます。緊張感を追い風にして集中力を高め、普段以上に学習効果を高められる人。それに対して、目前のすべきことに焦りから気を取られっぱなしになり、頭の中がスパゲッティになってしまって勉強に集中できない人。後者は開きもしない参考書や問題集ばかり買って精神を落ち着けようとするのが特徴です。前者の受験生は、これまでの学習の延長線上に「受験」というゴールがあるので、普段と変わることなくこれまで通りのことをやればよいだけです。後者の受験生は第三者が介在して取り組みを改善しなければいけません。焦っているだけでは試験で1点も獲得することができません。残り数十日というこの段階で、受験生が今すべきことは何か。問題集をやるにせよ、何からどのようにとりかかるべきか。直前期に入っても受験勉強の成果が上がっていないようでしたら、一度私に詳しい学習状況を問い合わせください。私から具体的なアドバイスをさせていただきます。

0

勉強ができる子、できない子のたった一つの違い

今回はこれまで300人、20,000回以上の指導をさせていただいたことで分かった勉強ができる できないのたった1つの違いをお伝えします!<読んでるか読んでないか>とってもシンプルですが「文章をちゃんと読んでるか 読んでないか」これだけです!「いやいやテキストは読んでる」と、思うかもしれませんが「読む」というのは「一言一句理解しながら読む」ということですこれが意外と難しいんです<答えはテキストにある>なぜかというと授業中の質問の内容や分からないことってほとんどがテキストに書いてあるんですよねもちろん質問することは素晴らしいですが書いてあることを読まずに質問したり読まずに止まってしまうことが多いのです<丁寧に読めば大抵理解できる>質問や止まった時「ここ一緒に読もうか」と、一緒に一言一句丁寧に読むとあ、そういうことか!分かった!となるんですこちらが教える必要ってあまりないんですよね<みんな勉強できる>「解説がしっかり載っているテキストを選ぶこと」これが前提ですが子どもはみんな自分で勉強する力を持っていますしもう少し丁寧に読めばもっと勉強できるようになるんです<丁寧に読んでもらう>なので「勉強ができない」と止まっている時はぜひ一緒にテキストを丁寧に読んでみましょう少し面倒に思うかもしれませんが子どもに頑張ってもらうにはまずは教育者側が頑張る必要がありますよね一緒に頑張りましょう!

0

グラハム数とは

グラハム数は、数学の世界で非常に特別な存在とされています。

この数は、アメリカの数学者ロナルド・グラハムによって1971年に紹介されました。

グラハム数は、非常に大きな数であるため、通常の方法で表記することは困難です。

その大きさから、グラハム数はしばしば驚異的な数と考えられています。

この数は、グラフ理論という数学の分野における特定の問題に関連しています。

具体的には、グラフの頂点を特定の色で塗り分ける問題、いわゆる「ラムゼー理論」において登場します。

グラハム数は、ある特定の条件を満たす最小の数として知られており、その数は非常に巨大であるため、人々の想像を超えています。

グラハム数を具体的に表現することは困難ですが、その大きさを理解するためには、階乗や累乗といった数学的な表現を利用することがあります。

しかし、それでもその巨大さを完全に理解することは難しいため、グラハム数は数学界において驚異的な存在とされています。

このように、グラハム数は数学の世界で特異な存在として知られており、その巨大さと複雑さが、数学者たちの間で広く議論されています。

グラハム数はギネスブックに載っている「証明に使われた中で最も大きい数」です。

数の大きさには限りがありませんが、「考察の対象になった数」として記録になっているそうです。

0

分数の割り算

お前は今更何を言っているのか?と思われるかもしれませんが・・・分数の割り算をあまり理解していません。解くことはできます。解き方は知っているので、すぐ解くことはできます。しかし、その意味がわかっていないのです。この話題については、同居の友達と年3日ほど毎年話し合います。というのも。割り算をピザで習ったんです・・・『1枚のピザを3人でわけるには?』と。で、それは頭で思い描くことができるんです。1枚を・・・3人だから・・・1/35本のコーラを5人でわけるから・・・1では、分数同士の割り算は?1/3のピザを・・・ここはわかります。1/3人でわける。1/3人・・・?1/3人って何・・・ここで頭に思い描くことができなくなるわけです。1/3を1/3個でわける・・・そう。『で、わける』と割り算を習ったからなのです。分数の割り算を考えるときに、1/3の中に1/3は何個『入ってる?』と考えると理解ができるんです。つまり、割り算は『で、わける』ではなくて『が、何個含まれる?』と読み解くと解けるようになるんです。これを掴むまでに人生ウン十年・・・でも、無駄なウン十年ではなかったと思います。悩み続けたからこそ、自分の中に納得のいく答えが出たわけで。こんな感じに、理解できないことでもゆっくりゆっくり紐解いて考えていけば、納得のいく解を求めることもできるんですよね。人生も同じです。難しいことがあったら、まず焦らない。じっくり考えましょう(*´ω`*)このメニューではこんな感じの雑談もできます。悩んだり、アレ?と思ったこと、共有していきましょう(*´ω`*)

0

算数(数学)の文章題が苦手で…

「算数(数学)の文章題が苦手で…」親御さんからもお子さんからもよく聞くお話です。 計算問題は順調に解けていても、文章題に入ると手が止まってしまっているお子さんが結構います。 そういう時に「まず、図や絵を描いてみて」と伝えるのですが、それすらも難しい。 長い文章を一度に頭で理解して解くのは難しいですが、文章に書いてあることを図や絵にしていくのはそんなには難しくはありません。 ただ、描けないのは図や絵にする練習をしていない(慣れていない)からだと思います。ですので、文章題が苦手なお子さんは、まず解かなくても良いので、文章を図や絵にすることを練習すると良いですよ。 それと、どれだけ生活の中で色々なことを経験しているかも大事だと思います。 例えば、6%の食塩水800gに水を加えて4%の食塩水を作る場合、何gの水を加えれば良いか。 という問題があった時に、例えばボールに入った6%の食塩水800gに、計量カップで水を入れているイメージが頭に浮かんで、あっ!食塩の重さ(g)は変わらないな〜と思えると、じゃあ食塩の重さでイコールにすれば良いかと問題を解いていける訳です。 他にもお買い物やお料理など勉強につながるものはたくさんあります。日々の経験を大切にしつつ、文章題克服のためにはまずは図(絵)にする練習をしてみてくださいね。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。

0

あなたも記事を書いてみませんか?

多くの人へ情報発信が簡単にできます。

ブログを投稿する

多くの人へ情報発信が簡単にできます。

.png)

.jpg)